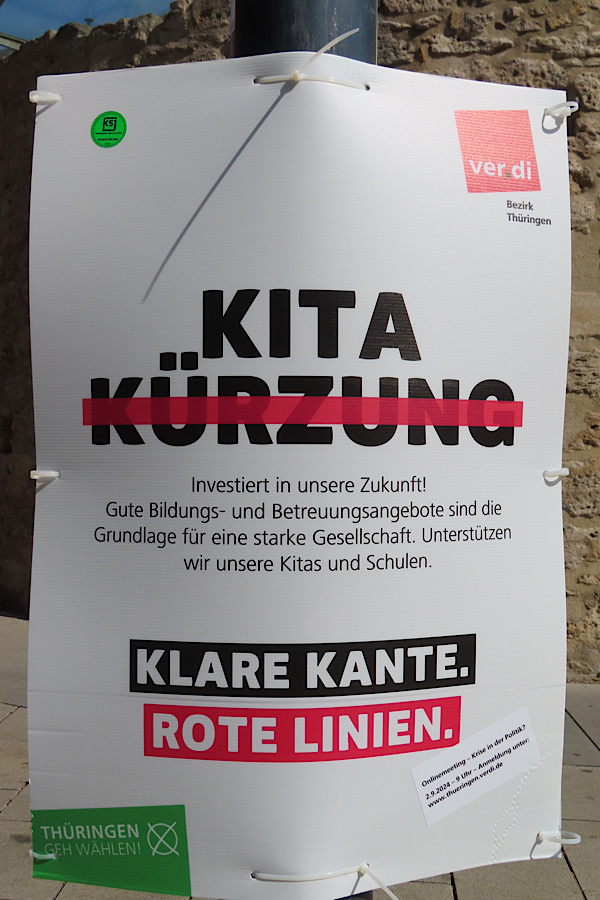

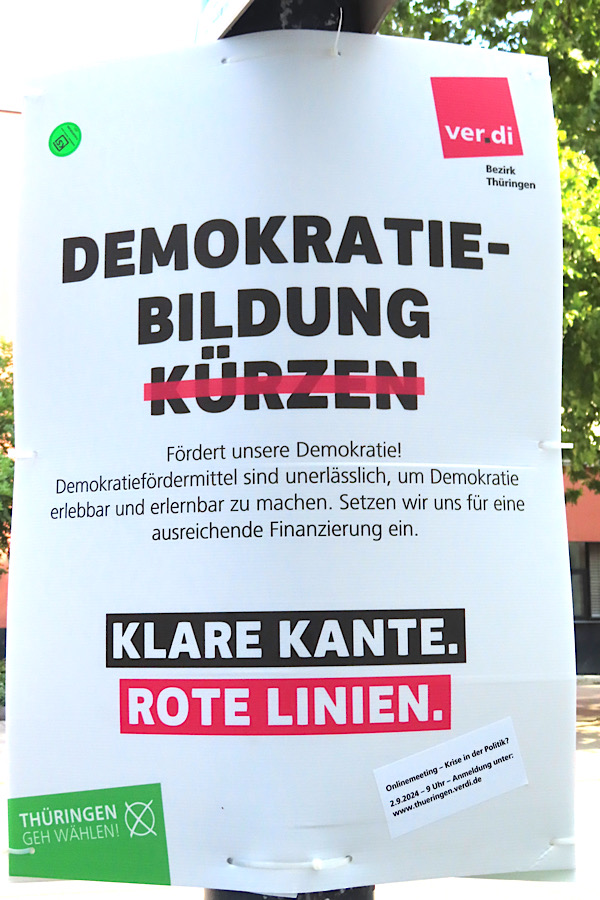

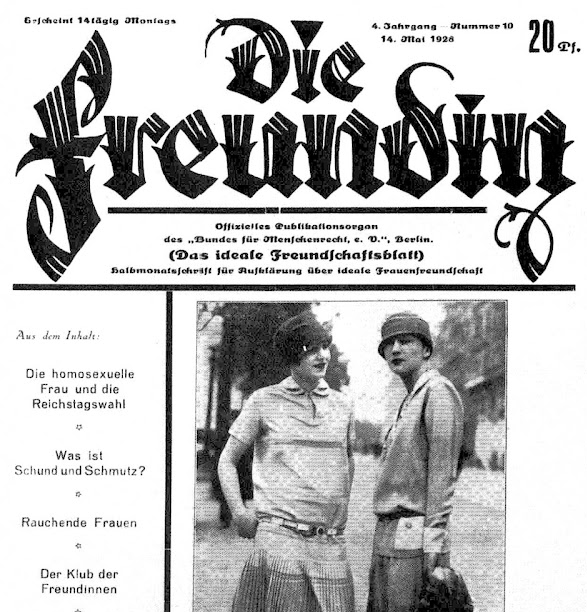

Neben dem aktuellen Wahlkampf hatten wir durch das Geocaching einen Tipp mit Stationen zu historischen Ereignissen, die hier in der Stadt per Denkmal thematisiert werden.

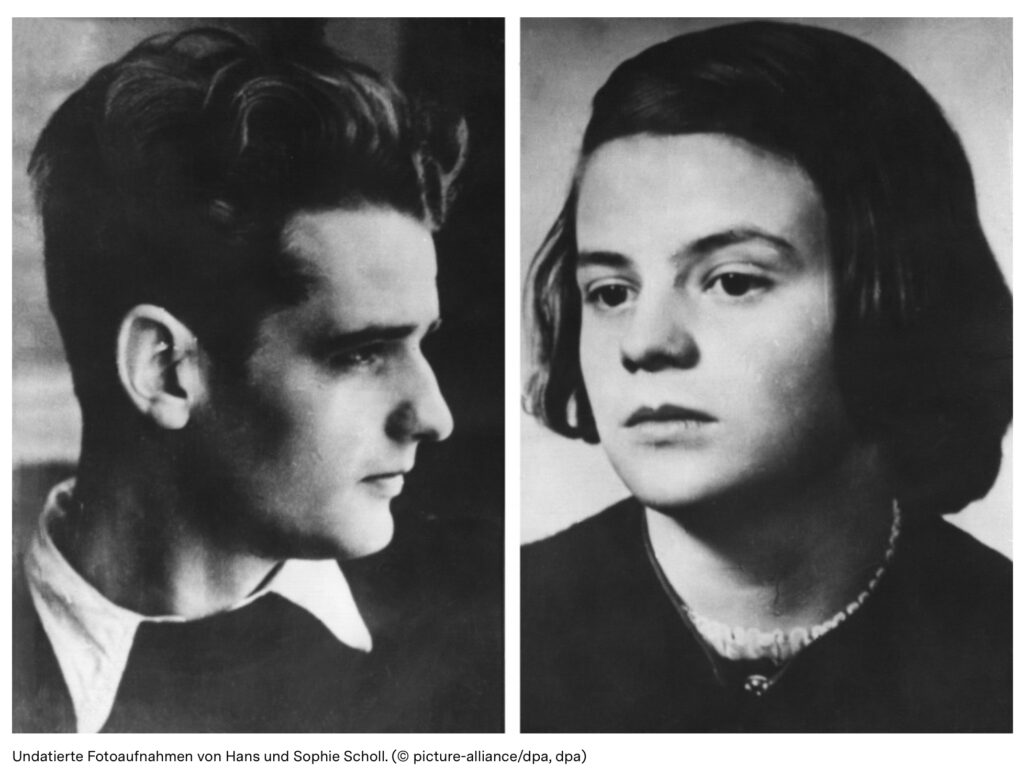

Erinnerung an die Ermordung der Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl1 die im Jahre 1943 von den Nazis hingerichtet wurden.

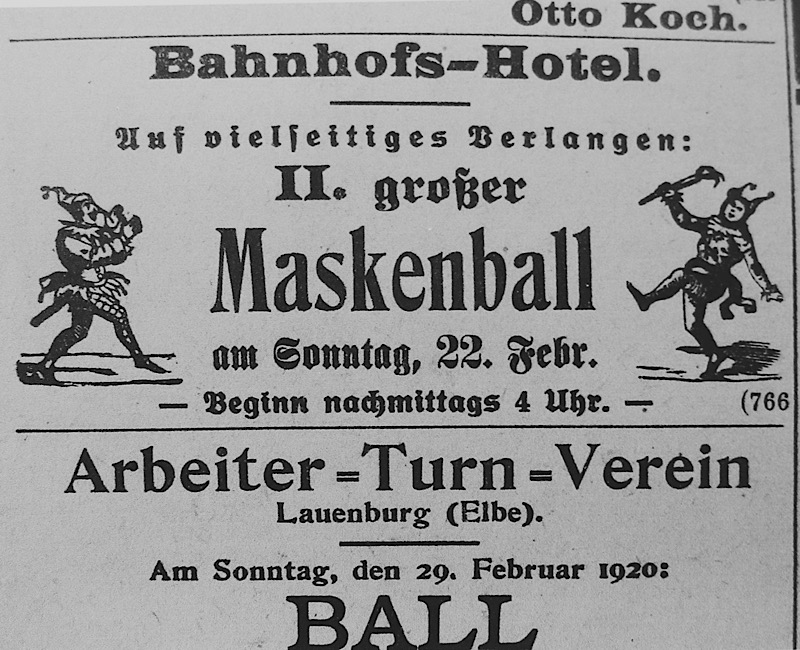

Die beiden Mitglieder der Widerstandsgruppe “Weiße Rose wurden beim Verteilen von Flugblättern am 22. Februar 19432 an einer Universität von einem Hausmeister erwischt und dem Rektorat übergeben. Vier Tage darauf wurde sie und ihr Bruder zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde am selben Tag um 17 Uhr durch das Fallbeil vollstreckt.