Autorin: Brigitte Drizhal

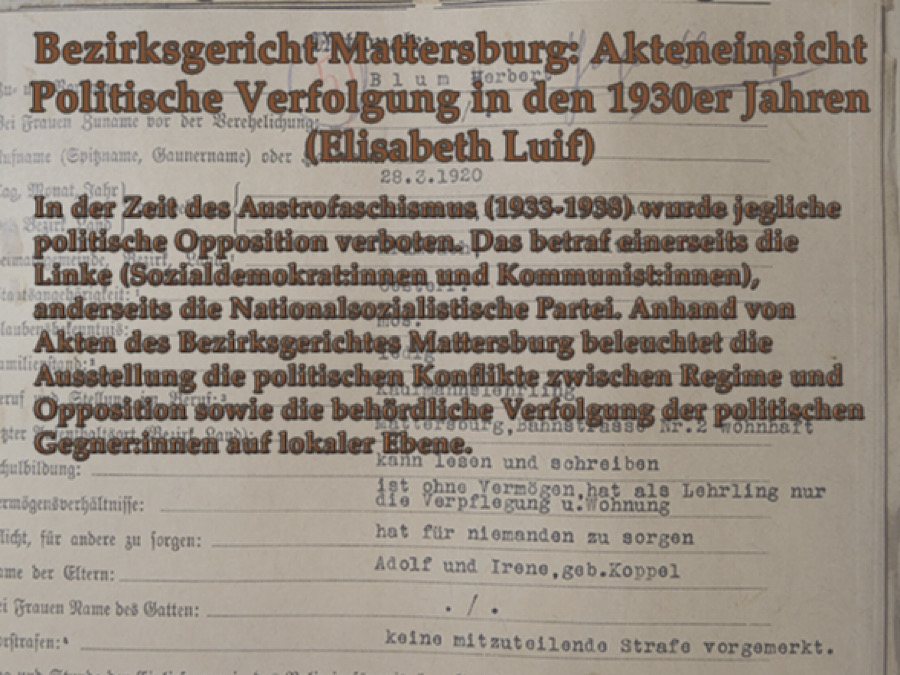

In der Großstadt Berlin hatten sich in der Weimarer Republik und auch in Wien, erstmals, nach der Verfolgung Homosexueller im Kaiserreich, Ansätze gesellschaftlicher Toleranz gegenüber Homosexuellen entwickelt. Zwar stießen sie nach wie vor auf breite Vorbehalte. Sie konnten sich jedoch in den „Goldenen Zwanzigern“ der Weimarer Republik Freiräume schaffen, in denen sie ihren eigenen Lebensstil entfalten durften. Diese Ansätze wurden nach 1933 zunichte gemacht1.

Die lesbischen und schwulen Lokale Berlins wurden geschlossen. Lokale, Vereine, Verlage sowie Zeitschriften der ersten deutschen Homosexuellen-bewegung2 wurden aufgelöst, verboten, zerschlagen und zerstört.

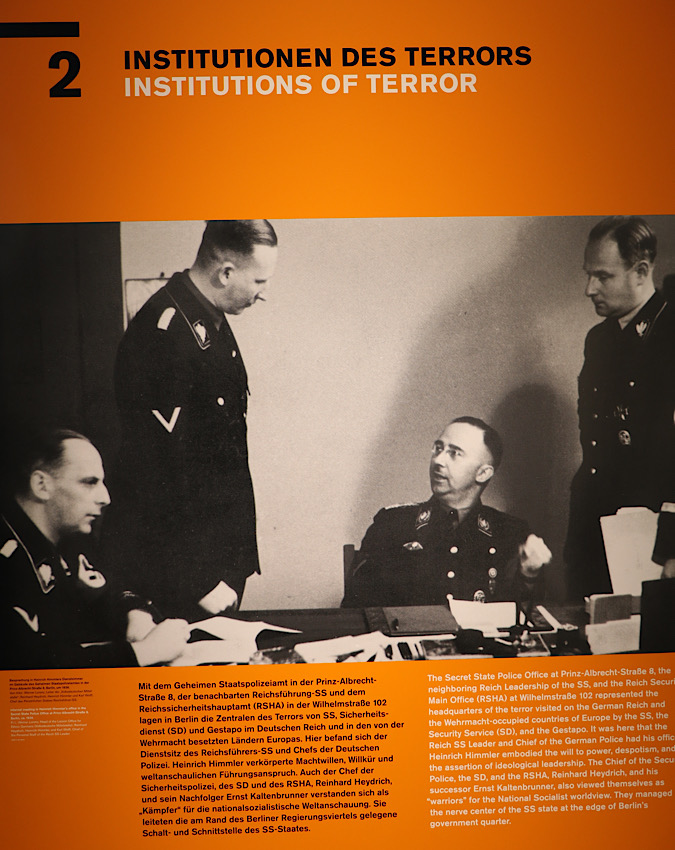

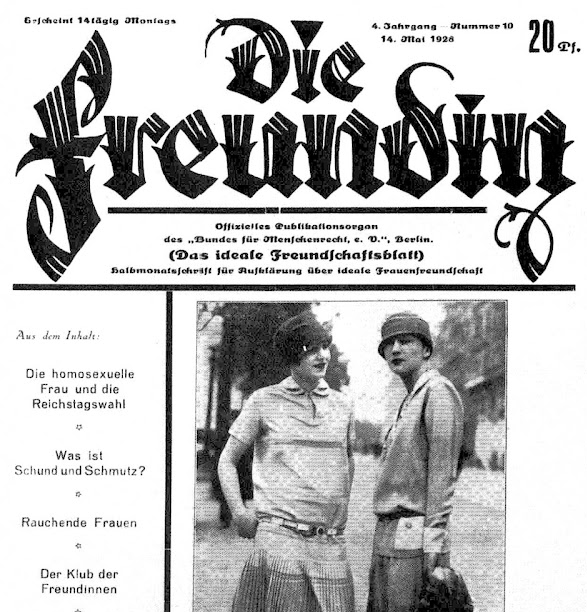

1935 ordneten die Nationalsozialisten unter Heinrich Himmler die umfassende Kriminalisierung männlicher Homosexualität an. Dazu wurden die im § 175 des Strafgesetzbuches

vorgesehenen Bestimmungen gegen homosexuelles Verhalten erheblich verschärft und ausgeweitet. Bereits ein Kuss unter Männern konnte nun zu Verfolgung führen. § 175 bedeutete Gefängnis oder Zuchthaus3.

„Wenn wir dieses Laster weiter in Deutschland haben, ohne es bekämpfen zu können, dann ist das das Ende Deutschlands, das Ende der germanischen Welt!4“