„An die offiziellen Opfer der Diktaturen und Kriege des 20sten Jahrhunderts erinnern Mahnmale und Kriegerdenkmäler. Doch wo gedenken wir der Tausenden namenlos gewordenen, heimlich verscharrten Toten…? Wie leben wir in Landschaften, die kontaminiert sind mit den unzähligen vertuschten Massakern Mitteleuropas…?1

Wir besuchten den Grazer Zentralfriedhof. Mit der Linie 62 zum Bahnhof Puntigam und dort weiter mit der Straßenbahnlinie 5/6 bis zum Eingang des Friedhofs. Direkt beim Eingang gibt es zwei Informationsfelder zur Geschichte der Begräbnisstätte. Die gibt es an Ende des Artikels.

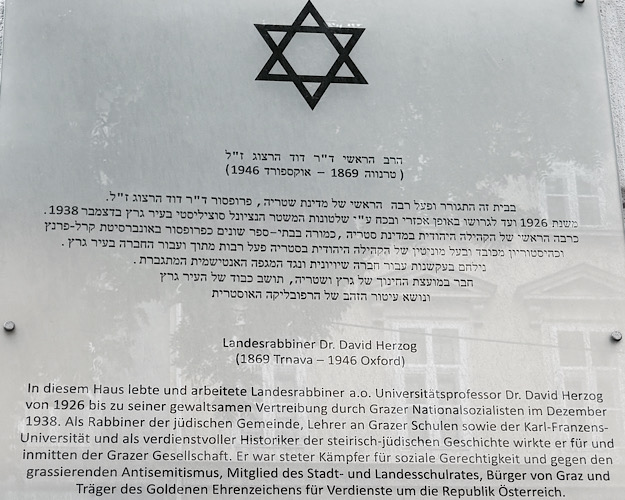

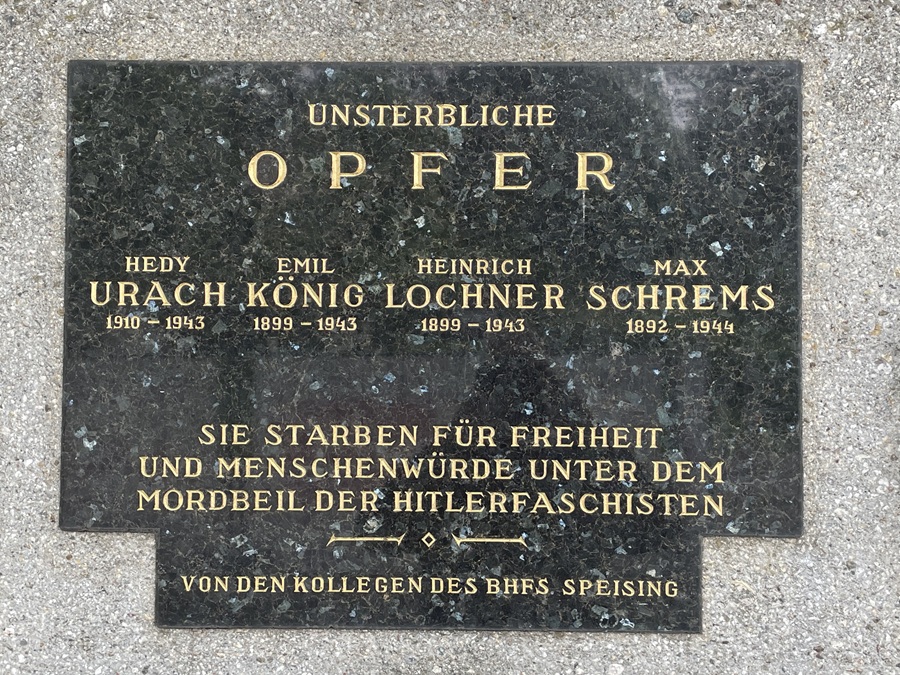

Unser Ziel war das Internationale Mahnmal zur Erinnerung an die politischen Opfer während der Jahre 1938 bis 1945.