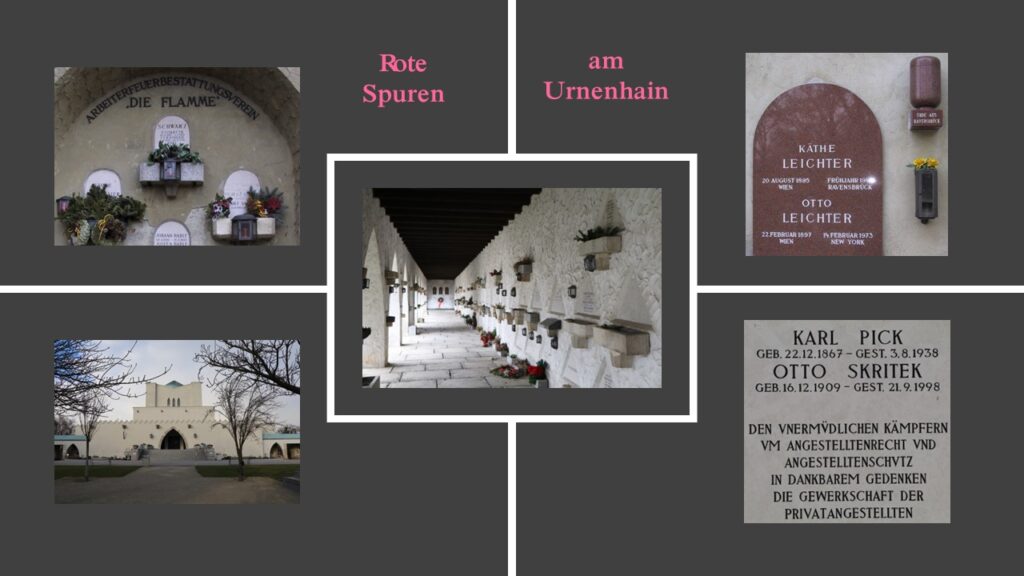

Persönlichkeiten der SPÖ zu Beginn der Zweiten Republik

In der Sozialdemokratie wirkten nach 1945 zahlreiche Persönlichkeiten maßgeblich an der Entwicklung Österreichs mit, die nicht wie Bundespräsidenten, Bundeskanzler oder Parteivorsitzende hohe Prominenz erlangten. Eine Auswahl davon, die nicht nur das Parteileben wesentlich mitgeprägt haben, soll hier vor dem Vergessenwerden bewahrt werden. In dieser Zusammenschau zahlreicher politischer Biografien wird eine SPÖ in den Nachkriegsjahren sichtbar, die politische und personelle Kontinuitäten wie auch strategische und ideologische Brüche durchlebte, mit tiefen Weichenstellungen auf dem Weg zur organisatorischen Verbreiterung.

Zu den Portraitierten zählen u. a. Rosa Jochmann, Hans Lagger, Maria Matzner, Alois Mentasti, Karl Czernetz, Maria Emhart, Ernst Koref, Josef Hindels, Peter Strasser sowie Marianne und Oskar Pollak.

Portraitiert von den Herausgebern und Co-Autor:innen wie Helmut Konrad, Brigitte Kepplinger, Florian Wenninger, Werner Anzenberger, Sabine Lichtenberger Peter Pirker, Georg Spitaler, Lena Köhler, Gerald Netzl u. a.

Mit einem Vorwort von Bundespräsident a. D. Dr. Heinz Fischer

Bestellung: mandelbaum verlag