Die Route des Abend

Frauen mit Courage: Filmreif (2)

Ihr Widerstand als Tabakarbeiterin gegen die Faschisten

Agnes Primocic arbeitete in den 1920er und 1930er-Jahren in der Halleiner Zigarettenfabrik und setzte sich dort als Betriebsrätin gegen die Ausbeutung der sogenannten „Tschikweiber“ ein. Als Parteimitglied der Kommunistischen Partei Österreichs kämpfte sie gegen den aufkommenden Austrofaschismus und unterstützte mit der „Roten Hilfe“ politische Verfolgte..

Zur Zeit des Nationalsozialismus war sie aktiv im Widerstand tätig und wurde mehrmals verhaftet. Sie verhalf drei KZ-Häftlingen zur Flucht und konnte durch ihre Courage 17 bereits zum Tode Verurteilte kurz vor Kriegsende retten. Mehr dazu auf Ö1...

Zu diesem Rundgang haben wir eine Broschüre verfasst, die Mitglieder unentgeltlich zugesendet wird. Details zum Rundgang findet man hier…

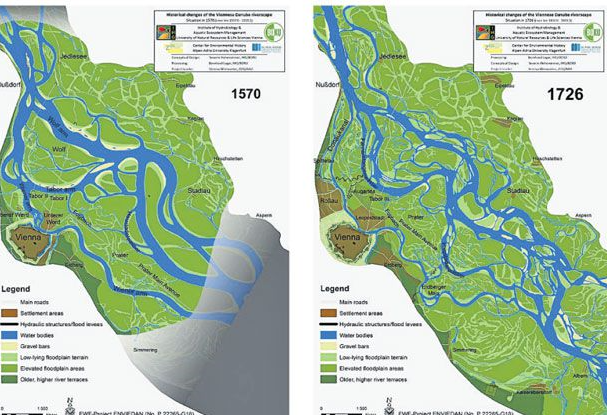

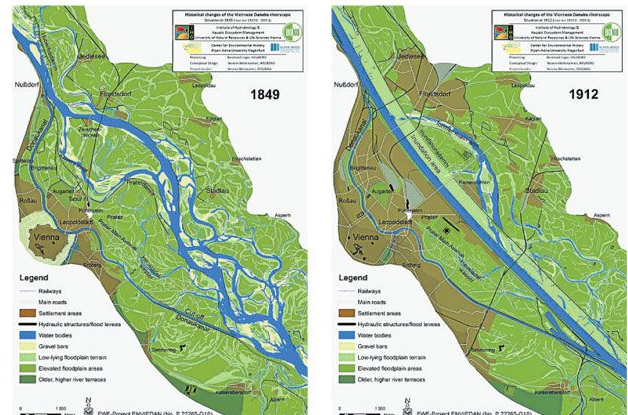

Im Revolutionsjahr 1848 bemühte sich die Stadtverwaltung die sozialen Spannungen mit Beschäftigungsprogrammen für Arbeitslose abzubauen. Wichtigster Punkt dieses Programms waren Erdarbeiten im Bereich der jetzigen Bezirke Leopoldstadt und Brigittenau. Hier bestanden noch immer viele kleine Nebenarme der Donau, Tümpel und Sümpfe. 1848 wurde ein großer Teil dieser Minigewässer trockengelegt und damit neues Bauland gewonnen1.

1868 fiel die Entscheidung, dass das bestehende Stromsystem der Donau mit einem „Durchstich“ ein völlig neues Strombett geschaffen werden sollte. Bei den Hauptarbeiten vertraute man einer französischen Firma, die bereits beim Bau des Suez-Kanals Erfahrungen gesammelt hatte. Ein erheblicher Teil der Arbeiten wurde händisch durchgeführt.

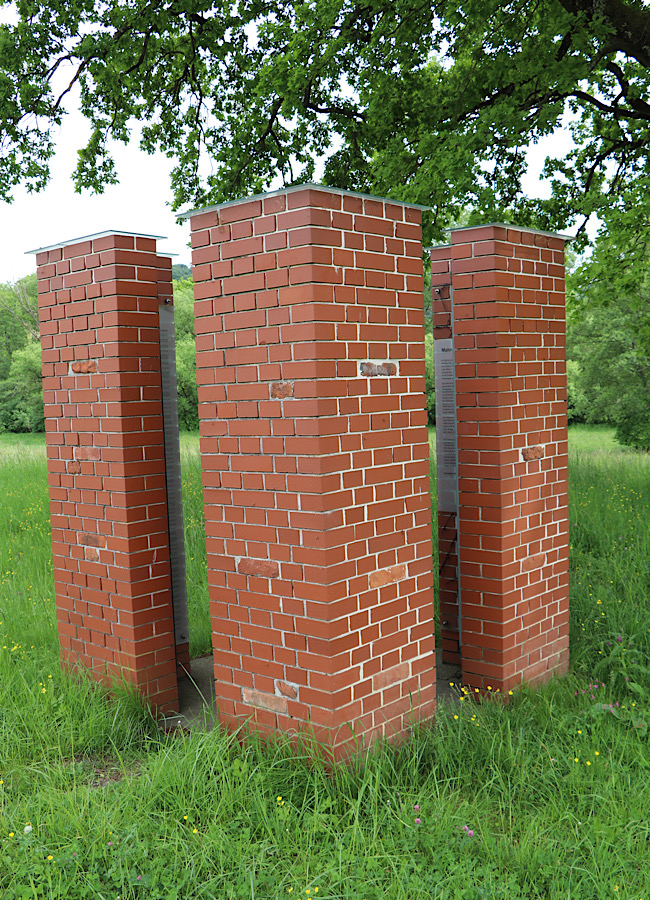

Es erinnert an ein Lager, das sich während der NS-Zeit in St. Anna befand, in dem hauptsächlich ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter zum Bau des Südostwalls interniert waren.

Wir befahren eine schmale Strasse in Richtung zum Grenzübergang nach Slovenien. Etwa 150 Meter vor der Grenze stehen rechts und links der Strasse rechteckige Ziegelsäulen inmitten der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Von weitem wirken sie wie Reste einer nicht mehr vorhandenen Absperrung oder wie Wächter:innen, die die Geschenisse hier bewachen. Was zuerst wie eine symmetrische Anordnung aussieht hat aber in sich eine „Unordnung“. die neugierieg macht.

Es gibt quadrische und rechteckige Säulen. In den Säulen sind alte Ziegelsteine eingebaut. Auf der Säule gegenüber am anderen Straßenrand sind Glasscheiben montiert, worauf das Wort „Frieden“ in mehreren Sprachen steht.

Steht man in der Säulegruppe sind Informationstafeln zum Mahnmal montiert, aber gleichzeitig spürt man die Enge und man steht allein inmitten einer fast übermächtigen Begrenzung, die zwar noch einen Ausblick oder Ausweg bietet, aber doch beklemmend wirkt.

Was ist hier geschehen?

Das Denkmal, entworfen von der Künstlerin Roswitha Dautermann, entstand 2009 im Rahmen der Aktion 72 Stunden ohne Kompromiss der Katholischen Jugend Österreich auf Initiative des ehemaligen ungarischen Zwangsarbeiters Sandor Vandor, der Marktgemeinde St. Anna am Aigen sowie Weihbischof Franz Lackner. Es wurde am 26. April 2009 eingeweiht. Am Standort des Mahnmals, in der so genannten Höll, befand sich das o. g. Barackenlager.

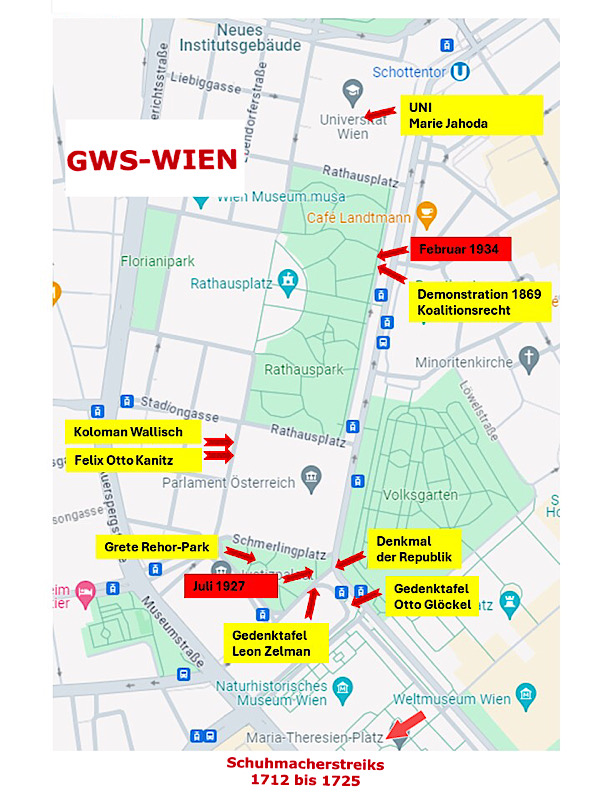

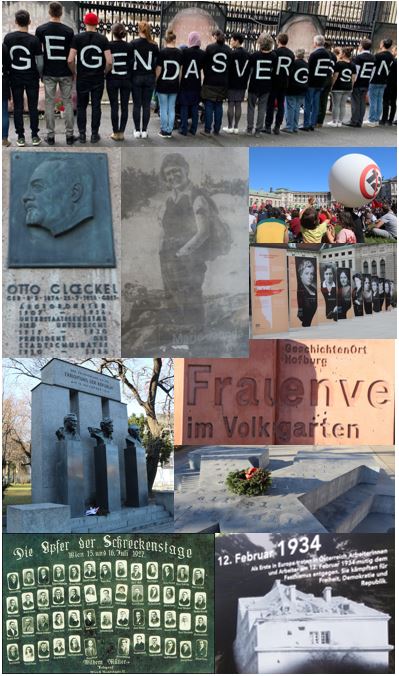

Was ist hier geschehen?Eine Stadtwanderung auf den umkämpften Spuren von Arbeit und Migration gestern und heute.

Der Rundgang ist eine Kooperation zwischen SOZAM, UNDOK und den Roten Spuren. Unsere Unterlagen, die wir für diese Poltische Wanderung – “Lernen in Bewegung” haben wir in diesem Artikel veröffentlicht. Folgende Inhalte werden dabei behandelt:

Demokratie, wie wir sie heute kennen, musste über Jahrhunderte erkämpft, erstritten und mit viel Einsatz von Menschen und der ArbeiterInnbewegung errichtet werden.

Datum: Samstag, den 8. Juni 2024 – Beginn: 13:00 Uhr, Ende 15:00

Den Feudalherren und Kapitalisten ist es nie um ein gutes Leben für die BürgerInnen und ArbeitnehmerInnen gegangen, sondern nur um die Absicherung ihres Reichtums, ihrer Macht und ihres Einflusses. Bei diesem Spaziergang tauchen wir ein in Revolutionen und Widerstand für ein freies Österreich und eine freie Welt.

Wir fahren mit unserem Womo gemütlich auf schmalen Strassen nach Gruisla, eine Ortschaft in der Gemeinde Klöch. Die Strasse zwischen den Weinbergen wird immer schmäler und immer vorsichtigerer wird unsere Fahrt. Bald rückt eine farbenprächtige Stele in unser Blickfeld.

Peter Klug schaffte hier eine Sitzgruppe aus Stein mit einer riesigen vierkantigen Stele, die mit 23.000 farbenprächtigen Noppen und einer Inschrift in Deutsch, Englisch, Slowenisch und Ungarisch ausgestaltet ist.

WeiterlesenHier sind knapp 2000 Menschen aller religiösen Konfessionen, die während der beiden Weltkriege als Kriegsgefangene oder Soldaten ihr Leben lassen mussten, beerdigt. Vor über 100 Jahren befand sich hier der Lagerfriedhof des Kriegsgefangenenlagers.1

Die Gräber der Soldaten aus Lager und Spital, die auf dem Knittelfelder Friedhof ihre letzte Ruhestätte fanden, stellen ein trauriges Mahnmal für ein sinnloses Sterben dar2.

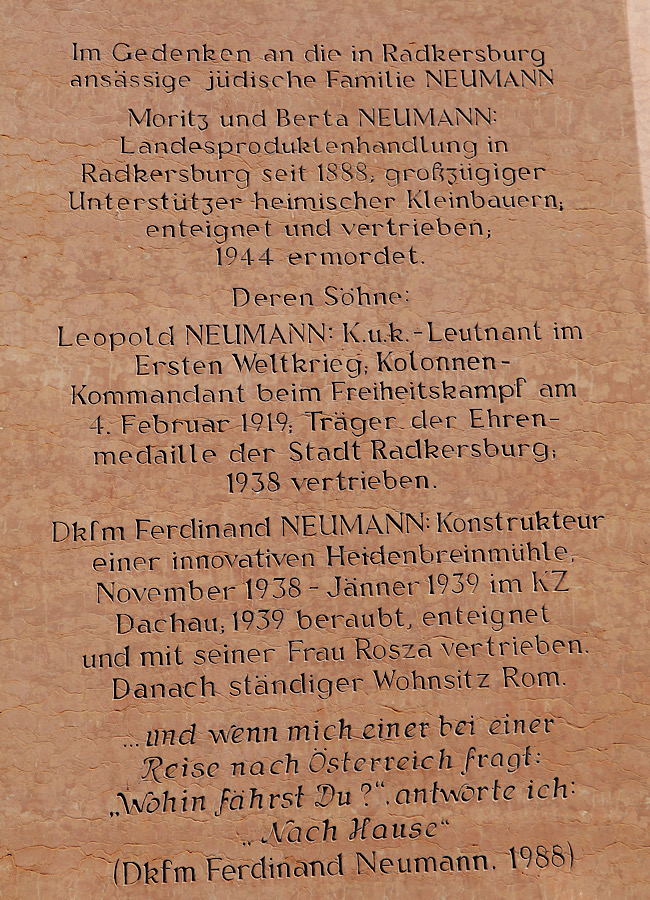

1911 wurde die Familie von Moritz Neumann in den Heimatverband der Stadt Radkersburg aufgenommen. Neumann war wegen seiner Bescheidenheit, Güte und Hilfsbereitschaft in Radkersburg sehr beliebt. So gewährte er den bei Banken nicht mehr kreditfähigen Bauern zinsenlose und unbefristete Darlehen. Er schaffte den Aufstieg in die bürgerliche Oberschicht von Radkersburg. In der öffentlichen Meinung repräsentierte nur er das Judentum – und zwar äußerst positiv. Neumanns Sohn Ferry, der am 20. Juli 1901 in Radkersburg geboren wurde, betrieb seit Dezember 1935 eine Heidenbreinmühle, die durch einen von ihm erfundenen elektrischen Mechanismus Heidenmehl von höchster Qualität erzeugte.1

Ferry Neumann wurde während der jüdischen Pogrome vom 9. auf 10. November 1938 von Radkersburger Gendarmen verhaftet, in das Grazer Bezirksgericht überstellt, am 11. November 1938 mit dem Zug nach Dachau transportiert und war dort bis Ende Jänner 1939 inhaftiert. Während Neumanns KZ-Haft raubten örtliche Gestapo-Beamte im Zuge einer Hausdurchsuchung den Schmuck seiner Frau. Radkersburger stahlen den Hausrat und die Kleidung der Familie.

Weiterlesen