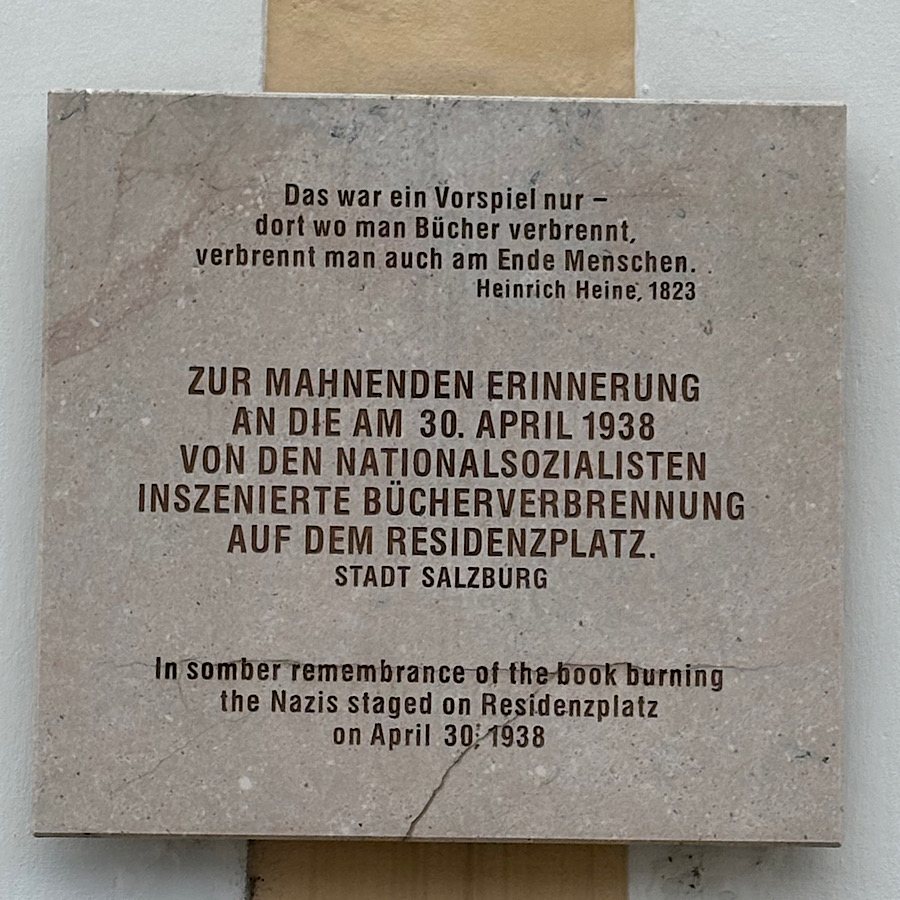

Ein verkohlten Bücherhaufen, am Abend des 30. April 1938 auf dem Residenzplatz in Salzburg, das Werk des NS-Bücherverbrenners und NS-Funktionär Karl Springenschmid, selbst Schriftsteller. Abscheu vor Juden, Neid und Hass auf prominente Dichter, deren Existenz es zu vernichten galt.1

Wir stehen hier vor der Gedenktafel. Rund um uns hunderte Tourist:innen, die Salzburger Prunkbauten betrachtend, in Gedanken schon im nächsten Shop beim Kauf überteuerter Mozartkugeln. Nimmt die Gedenktafel ausser uns noch jemand wahr?

„Ins Feuer werf‘ ich das Buch des Juden Stefan Zweig, dass es die Flammen fressen wie alles jüdische Geschreibe …“

Die Bücherverbrennung2 in Salzburg sollte eine für jede:n erkennbare Machtdemonstration der gerade an die Macht gekommenen Nationalsozialist:innen sein. Sie bot „alten Kämpfer:innen“, darunter allen voran Karl Springenschmid,

der auf Grund seiner nationalsozialistischen Tätigkeiten 1935 aus dem Schuldienst entlassen worden war, gleichzeitig die Möglichkeit zur öffentlichen Abrechnung mit dem verhassten Vorgängerregime des Austrofaschismus.3

Weiterlesen