Ausstellung „WIDER DIE MACHT“ im Geschichtehaus in St. Pölten

Wir treffen uns am Hauptbahnhof in Wien und machen uns zu dritt auf den Weg nach St. Pölten. Nach einer gemütlichen Fahrt mit der ÖBB erreichen wir nach einer halben Stunde den Hauptbahnhof in St. Pölten. Die traditionelle Eisenbahner*innenstadt, wie wir am Nachmittag erfahren, begrüsst uns mit Sonnenschein und einem frischen Lüfterl. Zu Fuß machen wir uns auf den Weg über die Kremser Gasse, Dr. Karl Renner Promenade vorbei an der ehemaligen Synagoge.zum Museum. Im Kulturbezirk erreichen wir das Geschichtehaus.

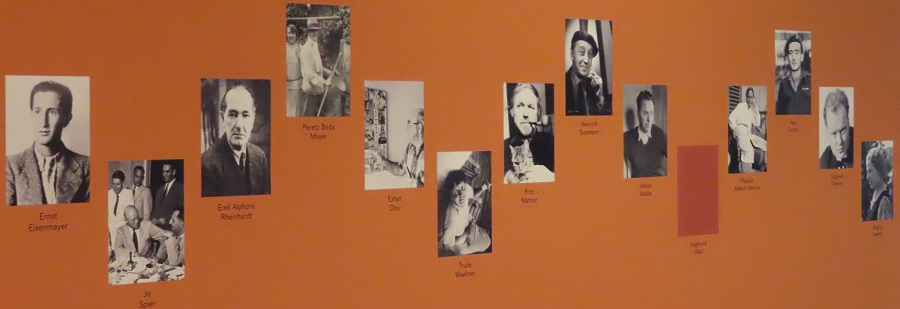

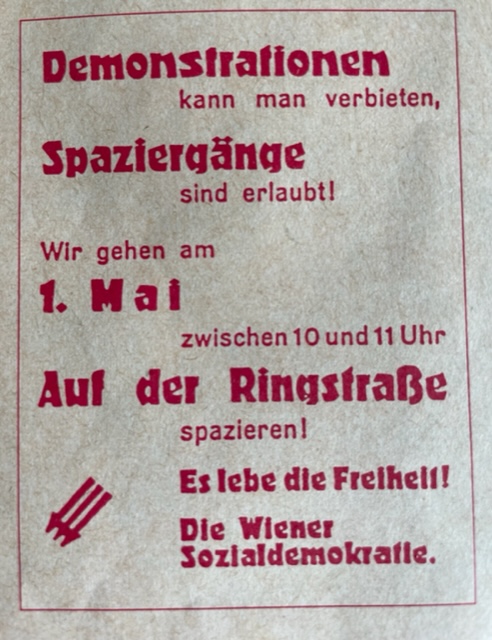

Nach einer kurzen Stärkung starten wir die Führung. Begleitet werden wir von einem kompetenten Experten des Museums, der uns in die Ausstellung einführt. Zum Start empfängt uns eine Galerie der „Schöpfer*innen“ dieser Kunstsammlung des Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands. Über 150 Grafiken, Zeichnungen und Ölgemälde werden uns in den nächsten Stunden begleiten. Sie erzählen von Widerstand, Krieg und Verfolgung zwischen 1934 und 1945. Es sind Bilder vom Leben und Sterben in Lagern, von Gewalt gegen Regimegegner, Juden und Roma, aber auch Bilder vom Kampf gegen Nationalsozialismus und Faschismus.