Termin: Samstag, 11. November 2023 um 10:30

Ort: 70er Haus der Geschichten, Hintergasse 70 7210, Mattersburg

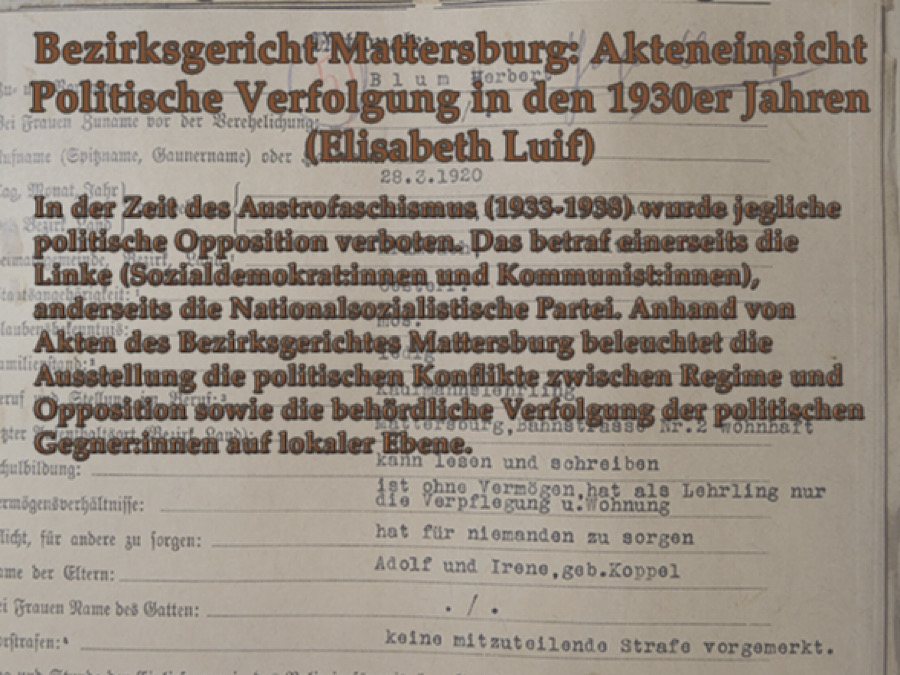

Die Ausstellung im „70er Haus der Geschichten“ thematisiert die politische Repression während dem Austrofaschismus im Bezirk Mattersburg. Als Basis dafür dienen die Akten des Bezirksgerichtes Mattersburg, die nicht nur Aufschluss über die Verfolgung der politischen Gegner:innen auf lokaler Ebene, sondern auch Einblick in die Aktivitäten und Strategien der illegalen Opposition (aus Behördensicht) geben. Dabei werden die spezifischen Dynamiken im Bezirk Mattersburg sichtbar, die jedoch in enger Verbindung zu den gesamtösterreichischen Entwicklungen standen.

Programm

- 09:00 Abfahrt in Wien für jene, die mit der ÖBB anreisen – ansonsten selbstorganisierte, individuelle Anreise

- 10.15 Eintreffen im Haus der Geschichten in Mattersburg

- 10.30 Einführung von Georg Luif zum Geschichtenhaus

- 11:00 Führung durch die Ausstellung mit Elisabeth Luif

- 11:30 ~ 12:30 Diskussion zur Ausstellung

- 13: 00 Gemeinsames Mittagessen in Mattersburg

- 15:00 Rückfahrt nach Wien mit der ÖBB

TeilnehmerInnenbeitrag für Mitglieder € 15.- und für Nichtmitglieder € 35.-

Im Beitrag enthalten Reisegebühren ÖBB, Mittagessen und Austellungsbesuch.

Anmeldung: Bitte per E-Mail an rote.spuren@chello. at mit Telefonnummer. Wenn eine Fahrkarte für die Anreise mit der ÖBB gewünscht wird, bitte ebenfalls bekannt geben. Falls vorhanden benötigen wir auch die Nummer der Vorteilscard.

Weitere Informationen zur Ausstellung