Die KPÖ organisierte über die Rote Hilfe unmittelbar nach den Februarkämpfen “Geldsammlungen” für Familien der Februarkämpfer:innen. Zur Unterstützung wurde um 10 Groschen auch die Zeitschrift “Tribunal – Organ der Roten Hilfe” verkauft. Ende April wurde berichtet, dass bereits 5.900 Familien unterstützt wurden – finanziert zu zwei Drittel aus der Sowjetunion und anderen internationalen Spenden.

In der Tschechoslowakei wurden insgesamt 207 Kinder gefallener Wiener Arbeiter untergebracht, von diesen kamen 121 schließlich in die Sowjetunion. Nähere Informationen gibt es über 36 Buben und 33 Mädchen im Alter zwischen fünf und vierzehn Jahren, die in Prag untergebracht waren.

Die Eltern von sieben Kindern waren in der KPÖ organisiert, sonst waren alle SP-Mitglieder. Manche dieser Kinder hatten den Kämpfenden Essen und Munition gebracht, waren mit Verletzten und Toten konfrontiert worden. Dem Bruder eines Kindes wurde als “Vorbereitung für Aufhängen” das Bajonett an den Hals gesetzt, ein Vater in seiner Wohnung in Gegenwart der Familie bei einem Verhör geschlagen.1

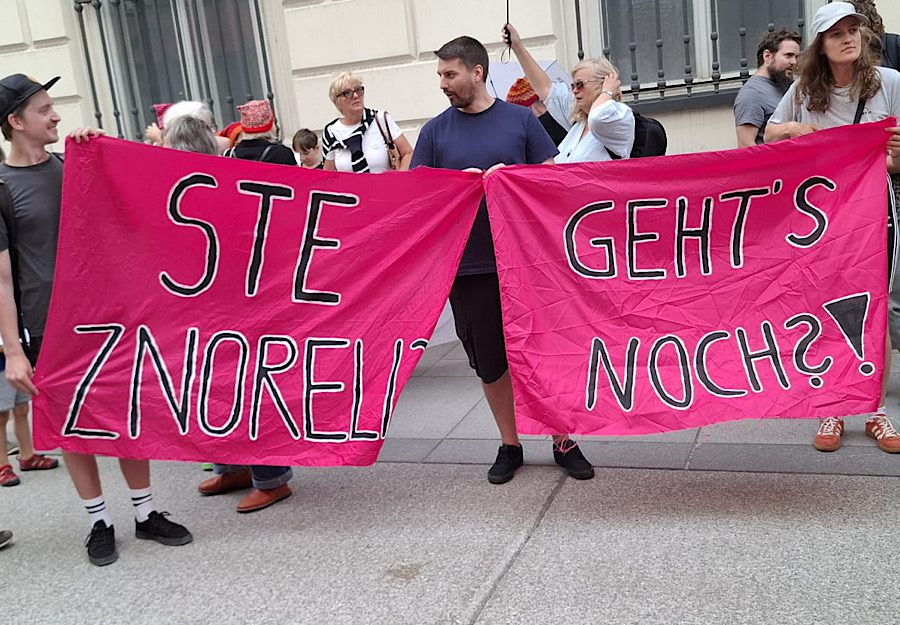

Der KZ-Verband-Wien

legt am

12. Februar 2026 um 10h am Weissel-Denkmal in der Brünner Straße

und anschließend am Schlingerhof einen Kranz nieder.