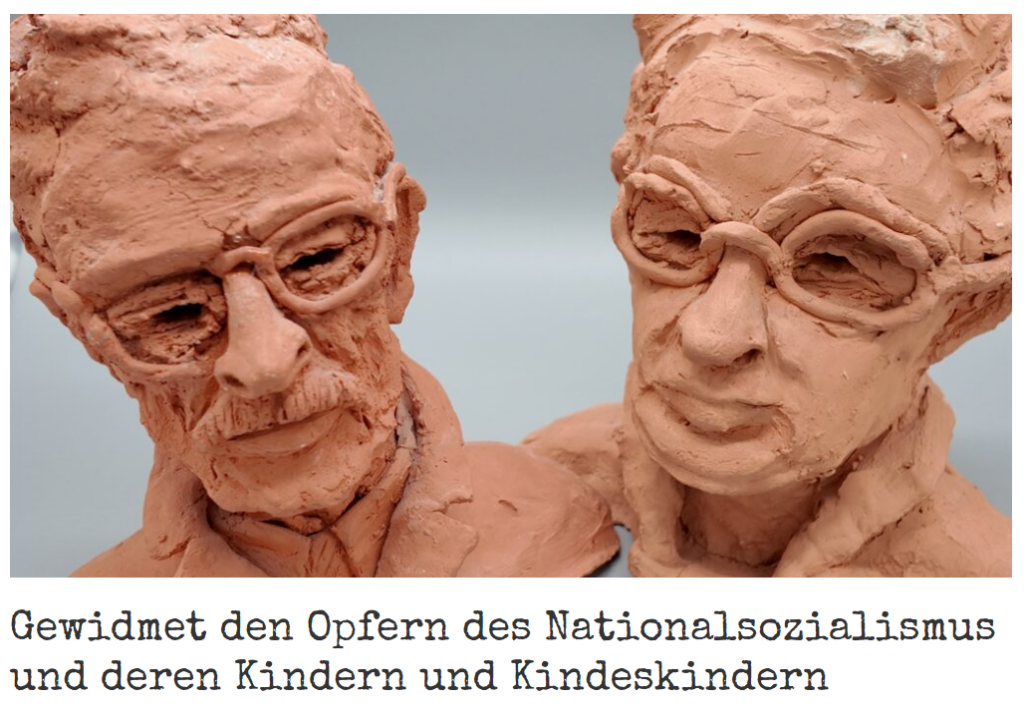

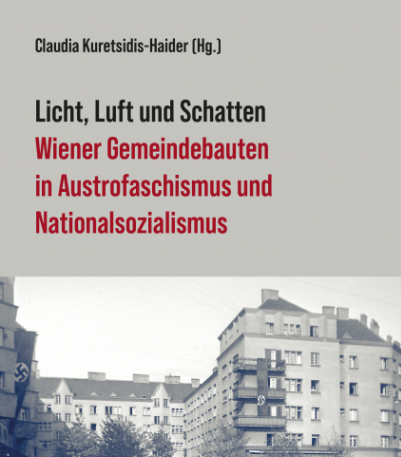

Die Wiener Gemeindebauten waren in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts eines der bahnbrechenden Projekte der sozialdemokratischen Wohnungs- und Sozialpolitik. Der Sammelband schlägt eine Brücke vom Austrofaschismus bis zum Ende der NS-Herrschaft.

Nach Überblicksdarstellungen zur Geschichte des Gemeindebaus in Wien, zu personellen Brüchen und Kontinuitäten zwischen den beiden Diktaturen und zu Fragen des Mieterschutzes widmen sich mehrere Beiträge anhand von ausgewählten Gemeindebauten dem Schicksal der dort lebenden Menschen, die als Jüd*innen verfolgt und gekündigt bzw. aufgrund ihres widerständigen Verhaltens Opfer polizeilichen und juristischen Unrechts wurden. Biografien von verfolgten Männern, Frauen und Kindern schließen den Band ab, gleichsam als „Gedenkbuch“ für die Opfer von Gewalt und Terror in den Gemeindebauten.

Claudia Kuretsidis-Haider (Hg.)

Mag.a Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider ist Historikerin. Sie leitet die Abteilung Historische Sammlungen am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Die thematischen Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit sind: Ahndung von NS-Verbrechen in Österreich und im internationalen Kontext, Holocaustforschung, Widerstandsforschung, Gedenkpolitik und Erinnerungskultur(en)

ISBN: 978-3-205-22312-2

Böhlau Verlag Wien, 1. Auflage 2026

440 Seiten, 64 meist farb. Abb., gebunden