Eine Koproduktion mit portraittheater und Kulturforum Niederösterreich und Bar&Co

portraittheater zeichnet anhand von autobiografischem Material und Dokumenten den lebenslangen Kampf der Politikerin Maria Emhart für Freiheit und Demokratie in Österreich nach.

Wir müssen alle vorsichtig sein, denn sonst verlieren wir das Kostbarste, was die

Menschheit besitzt, nämlich die Demokratie

Text: Anita Zieher

Regie: Margit Mezgolich

Wissenschaftlicher Berater: Thomas Lösch, Stadtarchiv St. Pölten

Es spielt: Anita Zieher

Termine und Tickets

21. – 25. Oktober und 5. – 9. November 2024 um 20 Uhr

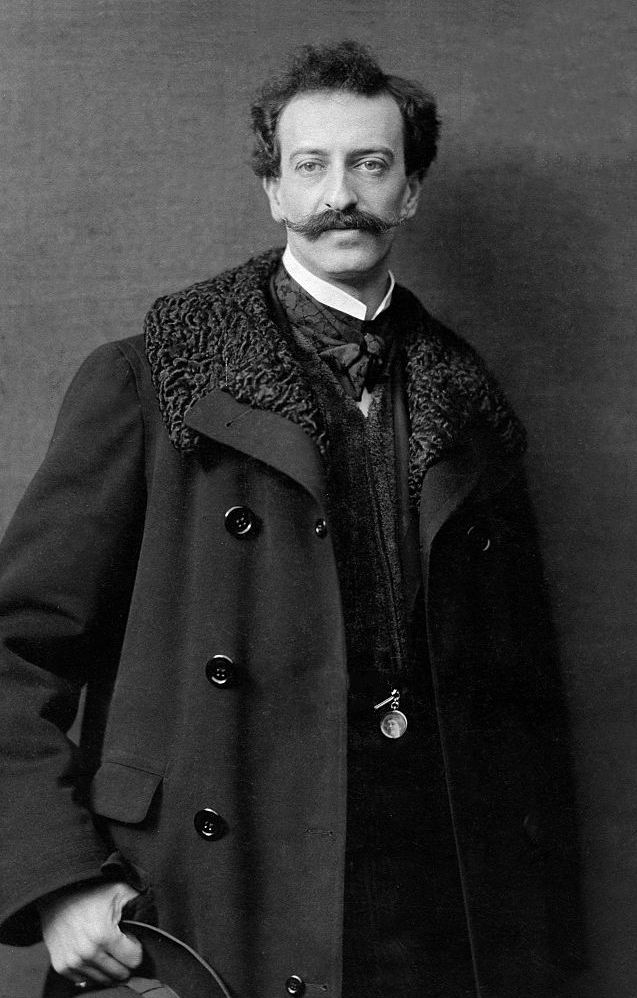

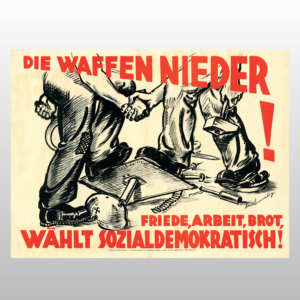

In der Zeit des Austrofaschismus wurde die Demokratie in Österreich demontiert. 1934 erschütterte ein Bürgerkrieg das Land. Die wechselvolle Geschichte Österreichs spiegelt sich im Leben der in Niederösterreich geborenen Politikerin Maria Emhart (1901–1981) wider. Als 14-jährige Arbeiterin in St. Pölten beginnt sie sich zu politisieren. Bei den Februarkämpfen 1934 nimmt sie in St. Pölten eine führende Funktion ein und entgeht als „Rädelsführerin“ nur knapp der Todesstrafe. Im Untergrund kämpft sie mit den Revolutionären Sozialisten weiter für die Rückkehr zur Demokratie und wird eine der Hauptangeklagten beim „Großen Sozialistenprozess“. Nach ihrer Freilassung müssen sie und ihr Mann nach Bischofshofen übersiedeln. Sofort nach Kriegsende 1945 beginnt sie in der Gemeindevertretung mitzuarbeiten. 1946 wird sie zur ersten Vizebürgermeisterin in Österreich gewählt und übt dieses Amt 20 Jahre lang aus. Daneben ist sie viele Jahre Abgeordnete im Salzburger Landtag sowie im Nationalrat.