Unsere Studienreise nach Kärnten und Slowenien

Unser Treffpunkt ist um 08:00 Uhr beim Hauptbahnhof in Wien. Ein netter Fahrer der Firma Felner hat alle Baustellen gut umfahren, und so starten wir um 08:30 Uhr Richtung Mattersburg zum 70-er Haus.

Wir werden herzlich von Georg und Irma Luif in ihrem Geschichtehaus, dem 70er-Haus, begrüßt. Kaffee und Süßes als Einstieg in den Vormittag. Eine Hausbesichtigung darf nicht fehlen.

Das „70er Haus der Geschichten“ in Mattersburg öffnet den Blick auf lokale Geschichtsdarstellungen und Interpretationen. Mattersburger Geschicht‘n werden wieder präsent.

Wir wollen das Vergessene wieder sichtbar machen. Die Vielfalt der Geschichten öffnet den Blick in die Zukunft1.

Das 70er Haus ist Informationsstelle, Archiv, Kontakt- und Ansprechort für diejenigen, die die Vergangenheit erforschen und daraus Fragen für die Zukunft stellen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden verbunden.

Die Atmosphäre des Burgenländischen Streckhauses gibt nicht nur einen Einblick in das Leben einer Mattersburger Familie in den 1930er Jahren, sondern es ist auch eine wohltuende Umgebung zur Beschäftigung mit Geschichte. Wir von den Roten Spuren sind hier besonders gerne, weil die Themen gut aufbereitet sind und weil auch auf die Mitwirkung der Teilnehmer:innen beim Thema geachtet wird.

Ein herzlicher Dank an Irma und Georg, die uns inhaltlich und kulinarisch gut betreut haben.

Die blühenden Blumen im sonnige Garten gaben den ersten Teil unserer Studienreise einen farbenfrohen Anstrich. Besonders erwähnt auch das fein zubereitete Mittagsbuffet für das leibliche Wohl.

Im Garten starteten wir um ca. 10:00 mit dem Thema.

Wir haben die ersten Unterlagen für unsere Studienreise ins Burgenland von 16. bis 17. April für die Teilnehmer:innen auf unserem Blog bereit gestellt. Die Studienreise kann nur von Mitglieder besucht werden. Es gibt noch freie Plätze.

Unter Projekte findet man die Seite mit Inhalten zu den einzelnen Programmpunkten. Hier gibt es Informationen zu:

Für die Teilnehmer:innen unserer Studienreise und Interessierte haben wir am Blog Unterlagen zur Verfügung gestellt.

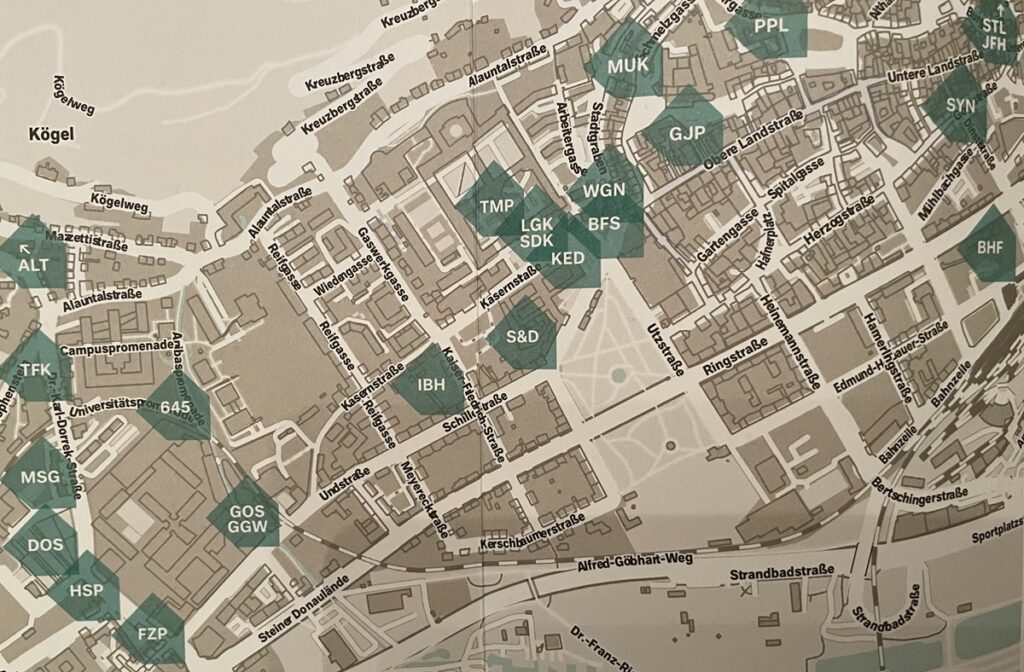

KremsMachtGeschichte lädt dazu ein, sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Krems auseinanderzusetzen. Insgesamt gibt es 24 historische Stationen. Einige davon haben wir nach dem Mittagessen besucht.

Wir haben uns dise Begleitbroschüre in der Touristeninformation geholt. Bei jeder dieser Stationen gibt es einen QR-Code für weitere Information. Zusätzlich gibt es Informationen in der Broschüre. Ein Danke an Maxa, die eine Vorrecherche für uns gemacht hat.

Auf unserer Veranstaltungsseite findet ihr Informationen zu:

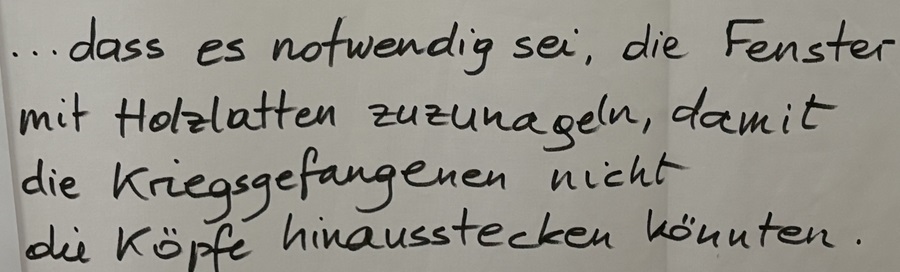

Am Freitag, den 29. November machten wir uns auf den Weg nach Krems. Brigitte besorgte für uns die Zugtickets und um 10:30 traffen wir Karin Böhm, die Kuratorin der Ausstellung “NS-Zwangslager im Bezirk Krems1“, im Kremser Rathausfoyer.

Toll, dass sie sich am letzten Tag der Ausstellung für uns Zeit genommen hat.

Mehr Informationen gibt es dazu in “Erlebte ArbeiterInnengeschichte”.

Versteckt hinter einer Fensterscheibe musste die damals 10-jährige Rosina Asser-Pardo den Deportationszug der jüdischen Bevölkerung von Thessaloniki mitansehen. Unter den Menschen auf der Straße war auch ihre Großmutter zu erkennen. So wie Rosina waren auch Iossif, Eftyhia, Shelly und Marios als Kinder bei nicht-jüdischen Familien versteckt. Der Film lässt die Erinnerungen der fünf Protagonist:innen aufleben und berichtet darüber hinaus vom jüdischen Leben in Griechenland, bevor die Nazis das Land überfielen. Er zeigt seltene historische Aufnahmen von der Besetzung sowie Archivmaterial, das Amateuraufnahmen deutscher Soldaten und von griechischen Patrioten heimlich gedrehtes Filmmaterial umfasst.

Herzlichen Dank an Ingrid für den Tipp!

Einige von uns nahmen den Fußweg vom Brandenburger Tor bis zum Treffpunkt in Kauf. Eine kleine Stärkung in einem ital. Cafe und dann trafen wir unseren Guide Stefan Szollhauser an der Ecke Weydingerstraße/Kleine Alexanderstraße beim “Karl-Liebknecht-Haus”.

„Kein Ostjude geht freiwillig nach Berlin“ schrieb Joseph Roth 1927 und meinte damit die vor der antisemitischen Gewalt in Osteuropa geflohenen Juden, die sich häufig im verarmten Scheunenviertel niederließen1.

Diejenigen, die sich auf den Weg nach Berlin machten, kamen in der Regel ursprünglich nicht um zu bleiben. Etliche jüdische Migrant/innen besaßen Durchreisevisa und sahen die Stadt als Durchgangsstation auf ihrem Weg weiter nach Westen. Viele jedoch strandeten hier, vor allem in der Gegend des ehemaligen Scheunenviertels. Im Jahr 1925 lebten 41.465 osteuropäische Jüdinnen und Juden in Berlin.2

Gekommen waren die osteuropäischen Migrant/innen seit den 1880er Jahren und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie waren auf der Flucht vor antisemitischen Pogromen, Zwangsrekrutierungen, russischer Sondergesetzgebung, Bürgerkrieg, bitterer Armut und Perspektivlosigkeit. Ab 1870 setzte eine jüdische Massenflucht aus dem Zarenreich ein. Die dortigen Pogrome waren religiös, sozial und zunehmend rassistisch motiviert, teilw. mit Unterstützung oder gar auf Geheiß des Staates3. Während des Ersten Weltkriegs wurde die jüdische Bevölkerung im besetzten Russisch-Polen mit der Aussicht auf Arbeit in der deutschen Rüstungsindustrie und der Aussicht auf Familiennachzug umworben; 30.000 Menschen folgten diesem Ruf nach Deutschland.

Autorin: Brigitte Drizhal

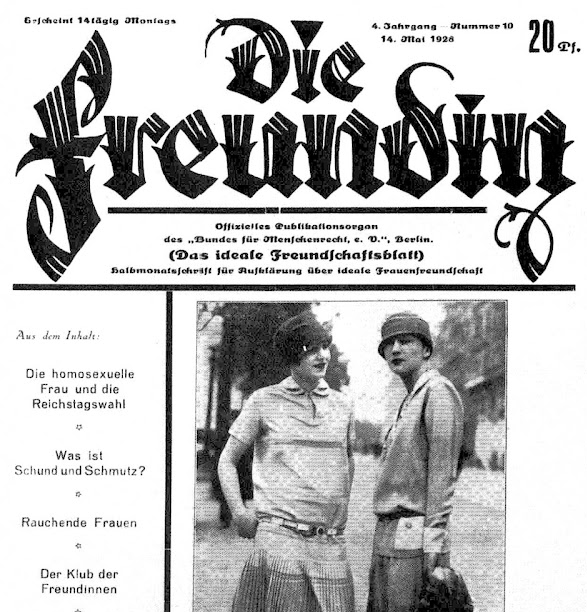

In der Großstadt Berlin hatten sich in der Weimarer Republik und auch in Wien, erstmals, nach der Verfolgung Homosexueller im Kaiserreich, Ansätze gesellschaftlicher Toleranz gegenüber Homosexuellen entwickelt. Zwar stießen sie nach wie vor auf breite Vorbehalte. Sie konnten sich jedoch in den „Goldenen Zwanzigern“ der Weimarer Republik Freiräume schaffen, in denen sie ihren eigenen Lebensstil entfalten durften. Diese Ansätze wurden nach 1933 zunichte gemacht1.

Die lesbischen und schwulen Lokale Berlins wurden geschlossen. Lokale, Vereine, Verlage sowie Zeitschriften der ersten deutschen Homosexuellen-bewegung2 wurden aufgelöst, verboten, zerschlagen und zerstört.

1935 ordneten die Nationalsozialisten unter Heinrich Himmler die umfassende Kriminalisierung männlicher Homosexualität an. Dazu wurden die im § 175 des Strafgesetzbuches

vorgesehenen Bestimmungen gegen homosexuelles Verhalten erheblich verschärft und ausgeweitet. Bereits ein Kuss unter Männern konnte nun zu Verfolgung führen. § 175 bedeutete Gefängnis oder Zuchthaus3.

„Wenn wir dieses Laster weiter in Deutschland haben, ohne es bekämpfen zu können, dann ist das das Ende Deutschlands, das Ende der germanischen Welt!4“

Text: Peter Drizhal

Während des Nationalsozialismus wurden von 1933 bis 1945 Hunderttausende Menschen in Deutschland und anderen europäischen Ländern als „Zigeuner“ verfolgt. Die größten Gruppen in Europa waren die Sinti und Roma – aber auch Angehörige der Lalleri, Lowara, Manusch sowie der Jenischen wurden gefangengenommen, verschleppt und und aufgrund der irrsinnigen Rassenideologie ermordet. Die genaue Anzahl der als „Zigeuner“1 verfolgten Menschen, wird sich wohl nie genau bestimmen lassen. Schätzungen reichen bis zu 500.000 ermordete Männer, Frauen und Kinder.

1992 beschloss die Bundesregierung Deutschlands die Errichtung eines nationalen Denkmals in Erinnerung an die Ermordung der verfolgten europäischen Sinti und Roma.

Dann passierte jahrelang nichts. Mitte der 90er Jahre organisierten Organisationen wie die Liga für Menschenrechte eine jährliche Kundgebung, bei der an jedem ersten Wochenende im September Aktivist:innen Steine (Steine des Anstoßes) hierher trugen und auftürmten.

Das Denkmal wurde 20 Jahre nach dem Beschluss der Deutschen Bundesregierung am 24. Oktober 2012 feierlich eröffnet. Reinhard Florian, ein Überlebender des Völkermordes, sagte damals:

Hier geht es weiter zum Denkmal„Jetzt haben unsere Toten endlich ein Zuhause.“