„Die Erinnerungs-Steine sollen uns zum Nachdenken darüber anregen, dass Respekt, Toleranz und Solidarität zwischen den religiösen, ethnischen und kulturellen Gruppen die Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben sind. Und darüber, dass ein solches friedliches Zusammenleben alternativlos ist.“

Marcus Franz, Bezirksvorsteher in Favoriten 2

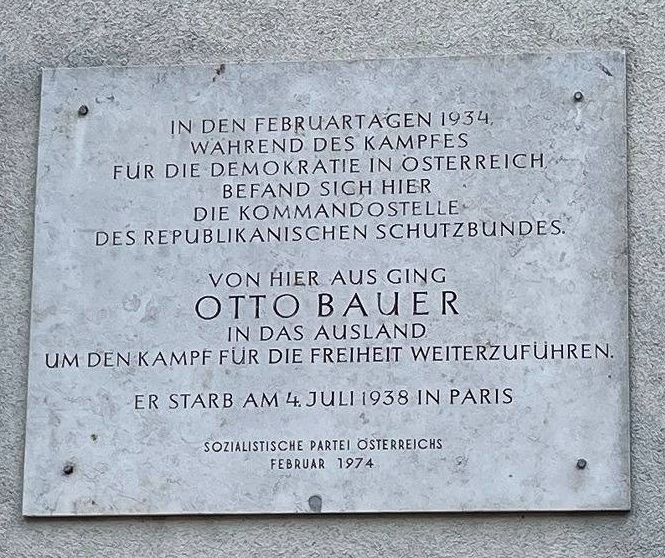

An der Fassade des Haues 10., Ahornhof 10 wurde im April 2019 eine Wandtafel des Vereins “Steine der Erinnerung” angebracht. Die Tafel erinnert an eine ehemalige Bewohnerin des George-Washington-Hofs, Marie Zwergfeld. Sie wurde Opfer der antisemitischen Verfolgung des nationalsozialistischen Regimes. Das Erinnerungszeichen thematisiert

Deportation und Ermordung während des Nationalsozialismus. Stifter des Steins war der Verein Steine der Erinnerung an jüdische Opfer des Holocausts.1

Marie Zwergfeld, geb. Roubíček, wurde am 19. September 1896 in Dvorce, Tschechoslowakei als Tochter von Moritz Roubíček und Františka geb. Gregr geboren. Sie hatte drei ältere Geschwister, Charlota (1889-?), Leo (1892-?) und Oskar (1894-1945).

Sie verließ ihre Heimat Kamenitz an der Linde und kommt mit ihrem Bruder Oskar im Mai 1918 für ein Jahr nach Wien. Nach einem Jahr kehrte sie zurück nach Tschechien.