Im Rahmen der Frauenakademie der Gewerkschaft GPA beschäftigten wir uns bei einem Rundgang mit Frauengeschichte.

Im Rahmen der Frauenakademie der Gewerkschaft GPA beschäftigten wir uns bei einem Rundgang mit Frauengeschichte.

Der Einsatz der Kärntner Slowen*innen, und derer, die sich den Partisan*innen anschlossen, wurde nach 1945 kaum gewürdigt; ganz im Gegenteil ließ man zu, dass diese diffamiert und Denkmäler für sie beschmiert und zerstört wurden. Das einzige Partisan*innen-Denkmal Wiens wurde erst 1986 am Wiener Zentralfriedhof errichtet und war lange Zeit vergessen.

Samstag, 10. Mai 2025

14:00 Feier beim Partisan*innen-Denkmal

Davor:

12:30 Treffpunkt Schubertring (Umkehrschleife der Linie 71)

13:00 Abfahrt mit der antifaschistisch geschmückten Bim – mit Input zum Widerstand gegen den Faschismus. Da die Plätze heuer stark begrenzt sind, können diesmal nur jene mitfahren, die in den letzten Jahren leider keinen Platz bekommen haben. Alle anderen sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit der Linie 71 nachzufahren oder sich dem Fahrrad-Block anzuschließen.

13:30 Ankunft beim Tor 2: 13:30, dann gemeinsamer Spaziergang zum Denkmal

Danach:

15:30 beim Rückweg Kranzniederlegung bei der Grabanlage der Roten Armee

15:45 Rückfahrt mit der geschmückten Bim

16:30 Ankunft Siebensternplatz: dort gemeinsamer Ausklang beim Straßenfest

Programm:

─ Essen & Getränke

─ Lesung, Chor, Ausstellung „Bilder der Befreiung“, Infotische

Termin: Sonntag 11. Mail 2025

Abfahrt pünktlich um 7:00 Uhr

Der Bus des Landesverbandes Wien fährt heuer wieder vom Westbahnhof ab.

Treffpunkt: 6:45 Uhr hinter der Park & Ride Anlage (Vom Bahnhof Ausgang zu den Gleisen)

Anmeldung ist ab sofort per Mail möglich: kaempfer@spoe.at – Telefon+43(0)1 53427/277

Bereits seit 1946 findet eine Zeremonie zur Wiederkehr der Befreiung des KZ Mauthausen statt. Heuer widmet sie sich dem Thema „Recht und Gerechtigkeit im Nationalsozialismus“.

Vor der internationalen Befreiungsfeier um 11 Uhr findet um 10 Uhr wieder unsere sozialdemokratische Gedenkfeier bei den Gedenktafeln für den ermordeten Schutzbundkämpfer Richard Bernaschek statt.

Wir freuen uns heuer Frau Eva-Maria Holzleitner, BM für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Bundesvorsitzende der SPÖ Frauen und stellvertretende SPÖ-Bundesparteivorsitzende als Hauptrednerin begrüßen zu dürfen. Anschließend nehmen wir an der Hauptfeier am ehemaligen Appellplatz teil.

Im Mai startet auch der Beitrag des DÖW zum Jubiläumsjahr, die Reihe „Immer Wider Stand“, die zugleich in die Vergangenheit und die Zukunft schaut.

Magdalena Bauer macht bei dem monatlich stattfindenden Rundgang auf die Geschichte des Otto-Wagner-Areals aufmerksam. Dort befand sich die Heil- und Pflegeanstalt „Am Steinhof“, die in der Zeit des Nationalsozialismus zum Wiener Zentrum der nationalsozialistischen Tötungsmedizin wurde und in der mindestens 7.500 Patient*innen ums Leben kamen. Unter den Todesopfern befanden sich 800 Kinder, die in der Kinderfachabteilung „Am Spiegelgrund“ ermordet wurden. Seit über 20 Jahren erinnern eine Ausstellung des DÖW in Pavillon V und ein Mahnmal vor dem Jugendstiltheater an die Geschehnisse.

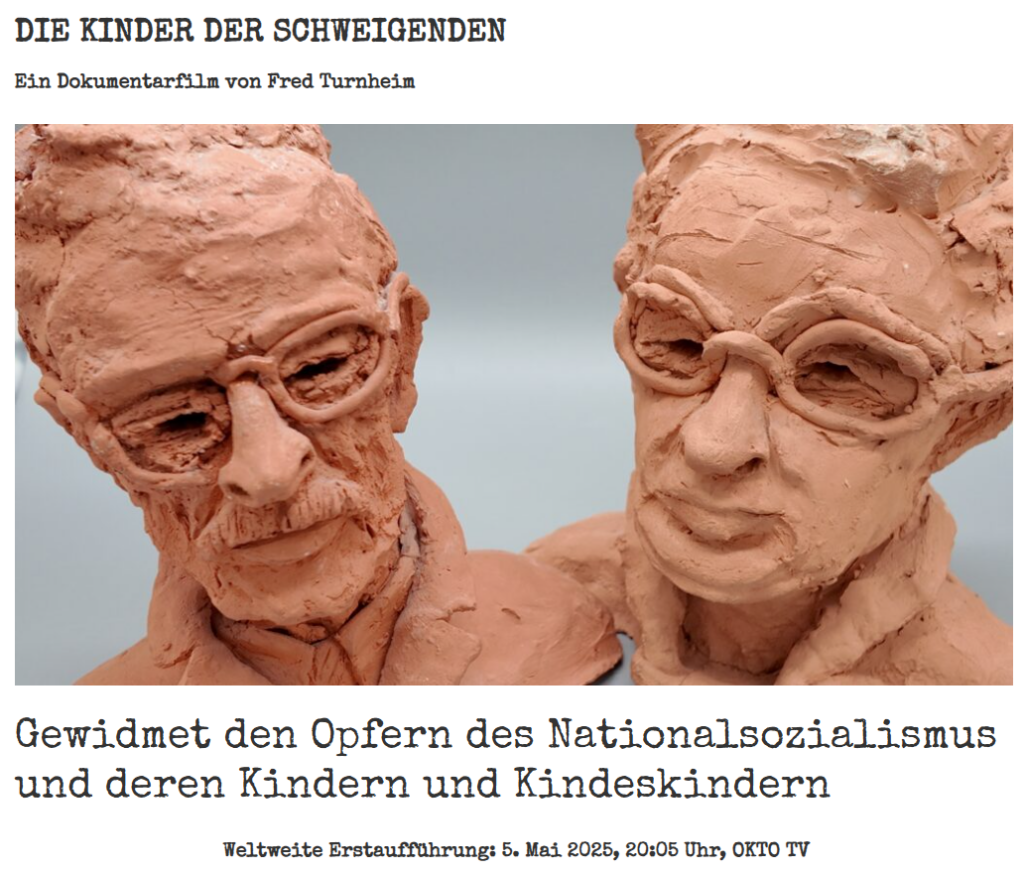

Fred Turnheim und sein Team, unseren Mitgliedern und Besucher:innen von der Veranstaltung “Die Kinder der Kämpfer” anläßlich des 12. Februar 1934 in der FAKTory bestens bekannt, widmet sich im zweiten Teil der Trilogie dem Erinnern und Schweigen der Überlebenden der Konzentrationslager.

Was bedeutet erinnern, wenn diejenigen, die vom unvorstellbaren Schrecken der NS-Konzentrations- und Vernichtungslager erzählen können, bald nicht mehr da sein werden? Wenn diejenigen, die die Entmenschlichung selbst er- und überlebt haben, das Geschehene nicht mehr bezeugen können?

In DIE KINDER DER SCHWEIGENDEN sprechen Überlebende sowie ihre Kinder und Enkelkinder über das Unfassbare und darüber, wie es (bis heute) nachwirkt – auch auf die Nachgeborenen. Wissenschaftler:innen ordnen das Erzählte ein.

Bruno Baum (1910-1971), besuchte die jüdische Knabenschule in Berlin, erlernte den Beruf Elektriker, schloss sich früh kommunistischen Organisationen an und wurde Mitglied der KPD und des Roten Frontkämpferbundes. Er arbeitete illegal gegen die faschistische Diktatur, wurde für sechs Jahre inhaftiert, kam danach nach Auschwitz und wurde zuletzt nach Mauthausen deportiert.

Baum verfasste tagespolitische Schriften sowie Bücher über den Widerstand gegen die Nazidiktatur. Sein Bericht „Die letzten Tage von Mauthausen“ wurde zu einem wichtigen Quellenwerk.

160 Seiten, 12,5 x 21 cm

mit zahlreichen Abbildungen

ISBN 978-3-355-01926-2

Bestellen im KZ-Verband/VdA OÖ oder Eulenspiegel Verlagsgruppe oder im Buchhandel

WeiterlesenDas Fest der Freude 2025 findet am 8. Mai 2025 um 19:30 Uhr am Wiener Heldenplatz statt.

Am 8. Mai 2025 jähren sich die bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht und das offizielle Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zum 80. Mal. An diesem Tag veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) im Gedenken an die Opfer und in Freude über die Befreiung von der NS-Terrorherrschaft bereits zum dreizehnten Mal das Fest der Freude am Wiener Heldenplatz.

Paul Lendvai wurde am 24. August 1929 in Budapest geboren. Als Sohn jüdischer Eltern überlebte der damals 15-Jährige 1944 durch die Hilfe eines Schweizer Schutzpasses die Verfolgungen durch die Nationalsozialisten in Ungarn und den Todesmarsch nach Österreich. Die traumatischen Erfahrungen seiner Jugend und seine Beobachtungen des politischen Wandels prägten ihn nachhaltig.

Anlässlich 80 Jahre Kriegsende (1945-2025) zeigt das Jüdische Museum Wien eine Fotoausstellung, die sich mit den Nachwirkungen und der Gegenwart der Schoa und des Zweiten Weltkriegs befasst. Mit der Serie „World War Two Today“ dokumentiert der niederländische Fotograf Roger Cremers (geb. 1972) historisch

kontaminierte Landschaften, ehemalige Kriegsschauplätze und Gedenkstätten in Europa, und nähert sich dabei der Frage an, wie Nachkriegsgesellschaften mit dem Erbe der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts umgehen.

Cremers hält offizielle Gedenkfeiern genauso wie Reenactments oder Gedenkstätten-Besuche fest. Dabei wird er zum Chronisten des Erinnerns, Verdrängens und Vergessens des Zweiten Weltkriegs in vielen Teilen Europas, der Ukraine und Russlands. „World War Two Today“ legt nahe, dass die Schoa und der Zweite Weltkrieg auch 80 Jahre nach ihrem Ende tiefe Spuren in Landschaft und Menschen hinterlassen haben.

Im Film spielt Arbeit jedoch meist eine Nebenrolle. Beim ersten Wiener Arbeitsfilm-festival zeigen wir eine Arbeitswoche lang Filme, die sich künstlerisch und gesellschaftskritisch mit Arbeitswelt und Bildung auseinander-setzen.

In „Arbeiter verlassen die Fabrik“ (1995) nimmt er 100 Jahre nach der Geburtsstunde des Kinos den Topos der Brüder Lumière auf und montiert Aufnahmen von Arbeitern, die Werkstore verlassen (oder davor demonstrieren), zu einem kurzweiligen Essayfilm. Aus dem Off reflektiert er über Macht und Überwachung, das Fabriktor vs. das Gefängnistor.

Di, 20. Mai 2025, 16:30: Tickets