Ausgehend von einem Exklusivinterview mit dem 97-jährigen Abba Naor, der als Jugendlicher das KZ Dachau überlebte, wählte ich diese Überschrift für diesen Artikel. Seine zentrale Botschaft an die Schüler:innen ist auf oftmalige Frage “Was kann man tun” – MENSCH SEIN!

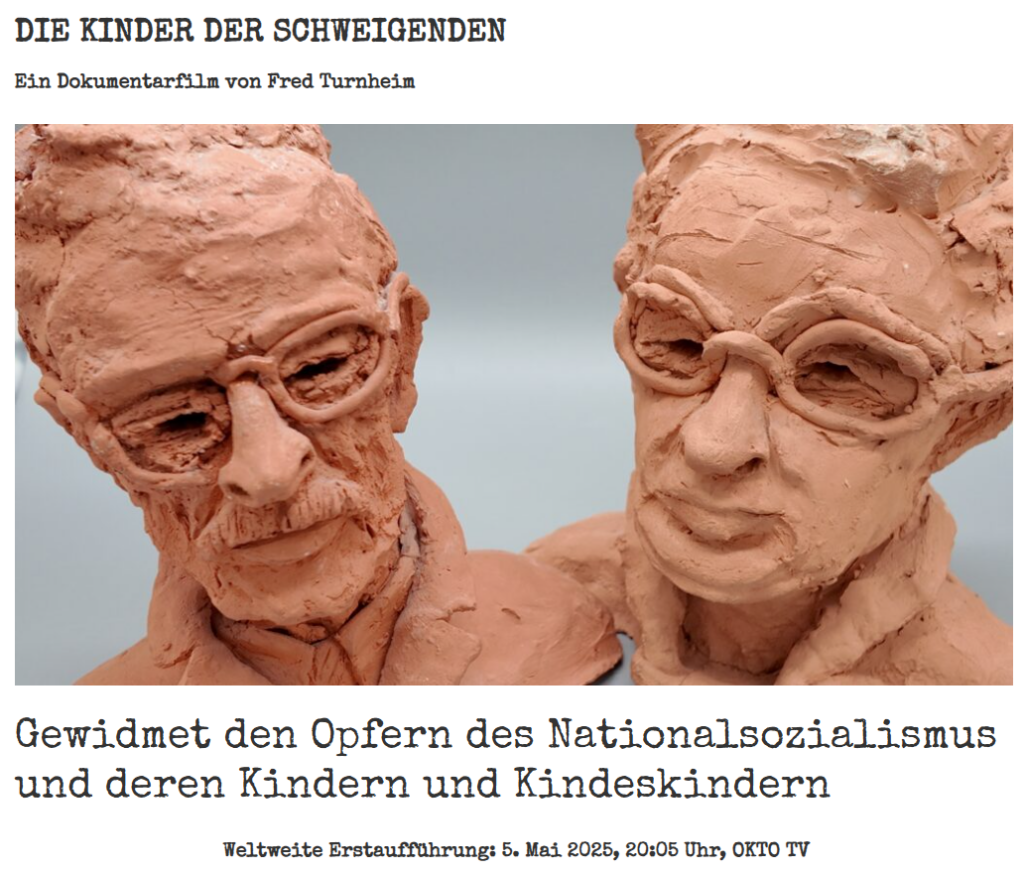

Fred Turnheim und sein Team haben einen bewegenden Film über die schrecklichen Ereignisse in den 1.634 nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager (incl. Außenlager) zusammengestellt.

In der FAKTory des ÖGB veranstalteten wir gemeinsam mit der ARGE für eine soziale und gerechte Gesellschaft diesen Filmabend. Manfred Arthaber als Hausherr startete die Veranstaltung mit seiner Einleitung. Nach dem Film gab es eine Diskussion mit dem Regisseur Fred Turnheim.

Basierend auf der Familiengeschichte der Familie Turnheim widmet sich der Film der verschiedenen Opfergruppen in den KZ-Lagern. Für mich erstmals wird hier filmisch auch die Opfergruppe der sogenannten “Kriminellen”, die nach ihren Haftstrafen ebenfalls in den Konzentrationslagern zu unmenschlicher Arbeit gezwungen und ermordet wurden, erwähnt.

In der Abschlussdiskussion kam auch die hervorragende Dramaturgie des Films zur Sprache. Sie führt trotz der “Grauslichkeiten und Schwere” der Ereignisse, in Verbindung mit den persönlichen Erinnerungen und Erlebnissen der Interviewten dazu, dass das ERINNERN wichtig zum GESTALTEN unserer Gesellschaft ist. Bei mir persönlich folgte nach dem Schock des Gesehenen die Kraft und der Wille etwas zu TUN, gegen die abzeichnenden faschistoiden und faschistischen Tendenzen rund um uns. DANKE an die Familie Turnheim für ihr Engagement.

Den Film gibt es auf blue ray oder DVD. Über diesen Kontakt kann man sie erwerben oder einen Filmabend planen.