Buchpräsentation und Diskussion in der FAKTory

In der FAKTory präsentieren Werner Anzenberger, Ute Sonnleitner und Hans-Peter Weingand die 2025 erschienene Publikation „Österreich 1933/34. Eine politische Zäsur im europäischen Kontext“ und sprechen mit euch über neue Perspektiven auf diese umkämpften Jahre. Moderiert wird der Abend von Anna Rosenberg vom Bündnis 12. Februar.

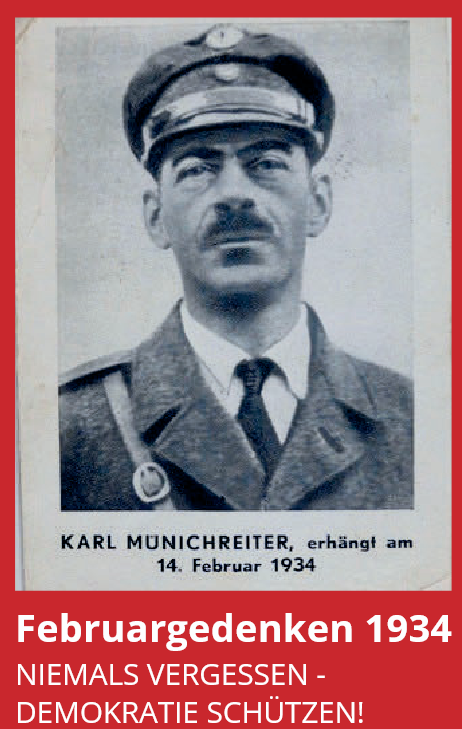

Über 90 Jahre ist es her, dass die autoritäre Revolution – die systematische Aushöhlung von Demokratie und Rechts-staat durch rechtsextreme politische Kräfte – in der Errichtung der austrofaschistischen Diktatur 1933/34 einen ersten Höhepunkt fand. Der Aufstand von Teilen der Arbeiterschaft gegen diesen Putsch auf Raten im Februar 1934 scheiterte bereits nach wenigen Tagen. Im Februar 2024 fand dazu in Graz ein wissenschaftliches Symposium statt, bei dem neue Perspektiven auf diese, kontrovers diskutierten Entwicklungen und Ereignisse präsentiert wurden.

Informationen zum Buch:

Österreich 1933/34 – Eine politische Zäsur im europäischen Kontext

ISBN: 978-3-90342534-7, Verlag: CLIO