Erinnern – das ist – vielleicht – die qualvollste Art – des Vergessens – und vielleicht – die freundlichste Art – der Linderung – dieser Qual.

Erich Fried im Falter gelesen

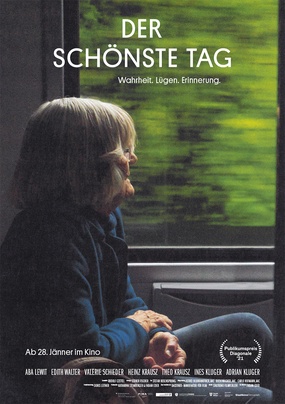

Der Kinofilm »Der Schönste Tag« und die Serie »Sprich Mit Mir« ist das Ergebnis einer weltweit einzigartigen dokumentarfilmischen Arbeit. Kamera und Mikrofon lassen das Publikum an einmaligen Dialogen zwischen Zeitzeugen und ihren Enkelkindern teilnehmen. Das Vermächtnis einer Generation, die jeder Wahrscheinlichkeit zum Trotz das größte Leid der Menschheitsgeschichte überlebt hat, ist eine eindringliche Warnung: Das Unbegreifliche kann in jedem Moment wieder geschehen.

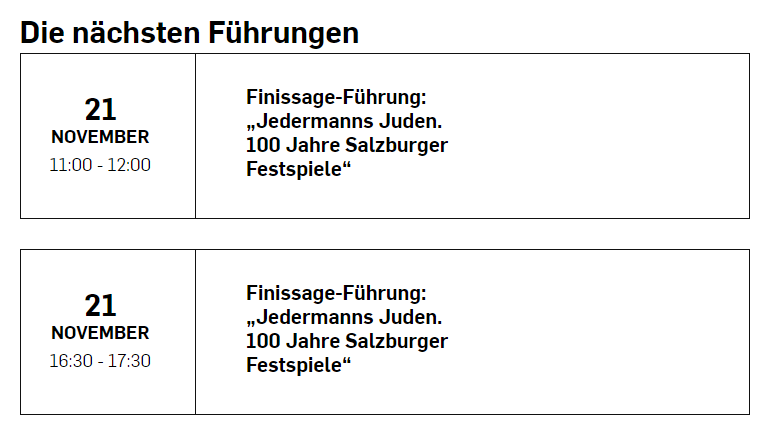

Spieltermine:

- 4. Februar – 18:00 Uhr

- 5. Februar – 18:00 Uhr

- 6. Februar – 11:00 Uhr und 18:00 Uhr

- 7. Februar – 17:00 Uhr

- 8. Februar – 18:00 Uhr

- 9. Februar – 20:15 Uhr

- 10. Februar – 18:00 Uhr

Ticketkauf und weitere Informationen zu den Spielterminen – hier

Weiterlesen