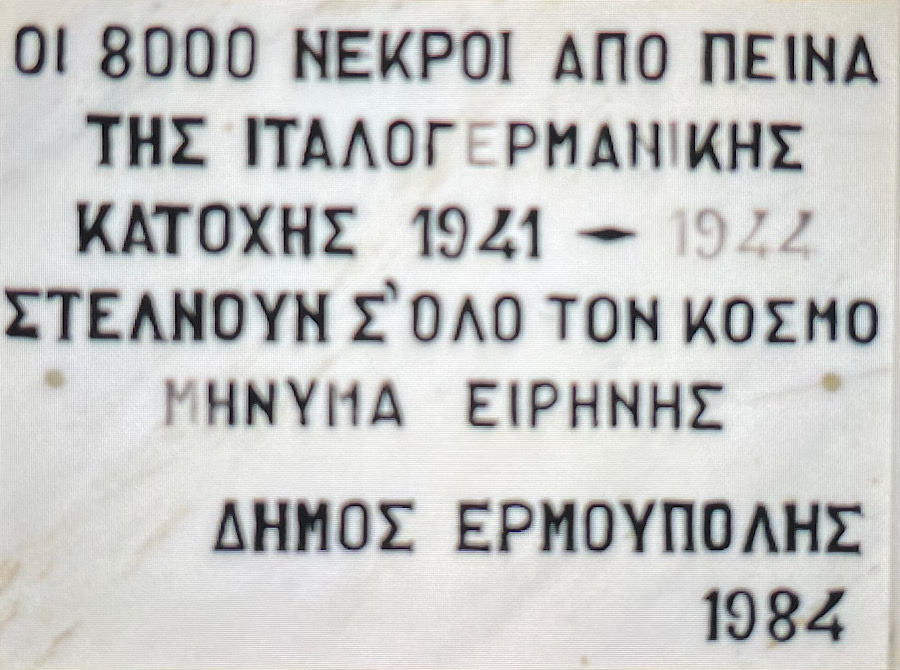

Die Besetzung der Insel Syros durch die Italiener und Deutschen im Zweiten Weltkrieg hatte verheerende Auswirkungen. Die feindlichen Truppen beschlagnahmten die gesamte landwirtschaftliche Produktion, um sie an die Front zu schaffen, und ließen die Bevölkerung kaltblütig verhungern. Industriegüter wurden ebenfalls von der Insel geraubt und ihre Fabriken stillgelegt.1

„Die 8000 Hungertoten der Italienisch-Deutschen Besetzung von 1941 – 1944 senden an die ganze Welt eine Botschaft des Friedens.“

Gemeinde Ermoupoli 1984

Vor allem im Winter 1941/42 war die Hungersnot extrem groß mit tausenden Toten.

Quellenverzeichnis

- 1 Reisebericht von Rolf Krane – Umsteigen in Syros