Wir wählten Magdeburg als nächste Zwischenstation in unserer Anreise in den Norden aus. Nach unserer Ankunft erinnerte ich mich an eine Ausstellung zur Kriegsgeschichte, wo die Gräueltaten der Habsburger im 30-jährigen-Krieg in Magdeburg beschrieben wurden. Irgendwie sollte uns das Thema „Krieg“ am Rundgang nicht mehr loslassen.

Durch die Kriegshandlungen vom 20. Mai 1631 starben rund 20.000 Magdeburger Bürger. Die „Magdeburger Hochzeit“ gilt als das größte und schlimmste Massaker während des Dreißigjährigen Krieges, das in ganz Europa Entsetzen hervorrief. Es hieß, die Taten und der Schrecken seien in ihrer Entsetzlichkeit „nicht in Worte zu fassen und nicht mit Tränen zu beweinen“. Die meisten der Überlebenden mussten die Stadt verlassen, da ihnen auf Grund der Zerstörungen die Lebensgrundlage genommen war. Seuchen, die in der Folge auftraten, forderten weitere Todesopfer. Am 9. Mai 1631 hatte Magdeburg noch rund 35.000 Einwohner, 1639 waren es nur noch 450. Die Stadt, vor dem Krieg eine der bedeutendsten in Deutschland, verlor schlagartig ihren Einfluss und wurde in ihrer Entwicklung um mehrere Jahrhunderte zurückgeworfen. Erst im 19. Jahrhundert erreichte und überschritt Magdeburg wieder die alte Einwohnerzahl.

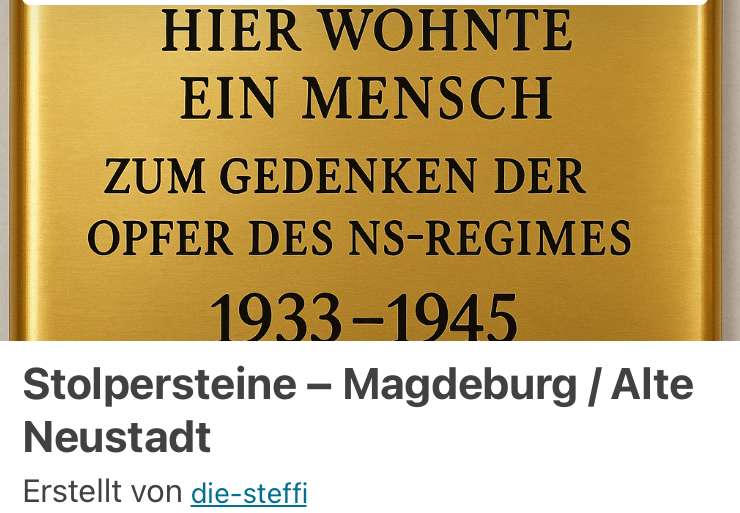

Der Kölner Künstler Gunter Demnig erinnert mit seinem Projekt der „Stolpersteine“ an diese Opfer. Brigitte und ich sind begeisterte Geocacher:innen und nutzen in Magdeburg einen Adventure Lab, der sich diesem Thema widmet.

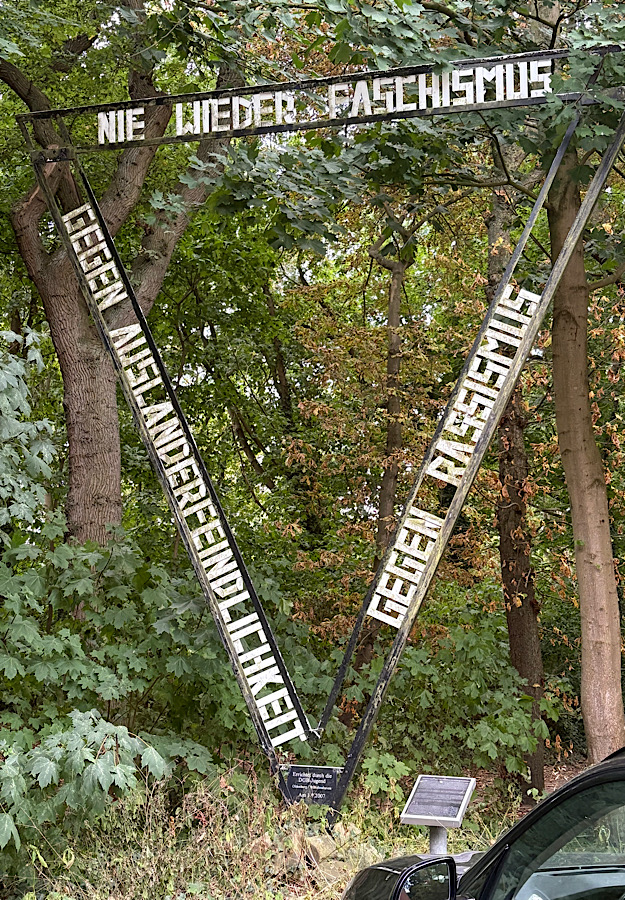

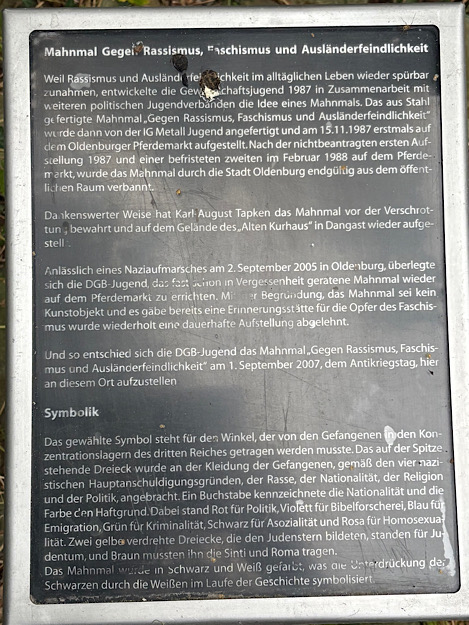

Zwischen 1933 und 1945 wurde Deutschland von der nationalsozialistischen Diktatur beherrscht. Menschen, die sich in ihrer Herkunft, ihrem Glauben oder ihren Überzeugungen unterschieden, wurden verfolgt, deportiert und ermordet.