Ausstellungsort: Wienbibliothek im Rathaus, Ausstellungskabinett

23. Mai 2023 bis 16. Februar 2024

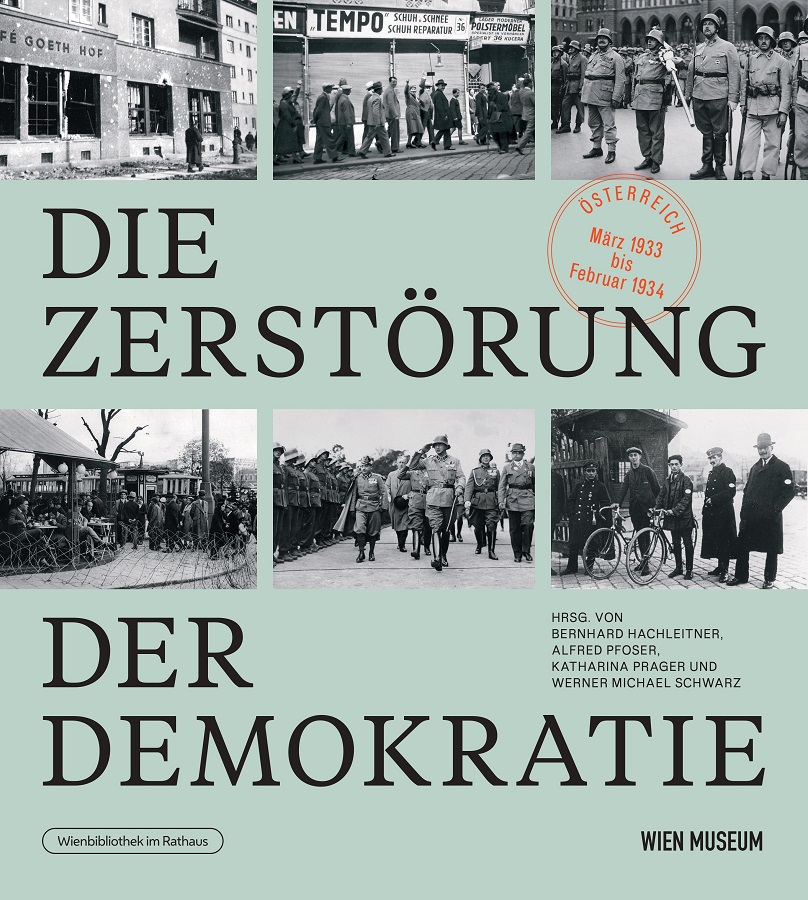

Mit der Ausschaltung des Parlaments begann im März 1933 die Zerstörung der Ersten Republik. Die so beginnende Umwandlung Österreichs in einen autoritären Staat mit faschistischem Zuschnitt kam keineswegs plötzlich und verlief vorerst weder laut noch kämpferisch. Schrittweise, stets unter dem Anschein der Legalität, schaltete die Regierung Dollfuß zwischen März 1933 und Februar 1934 mittels Notverordnungen und unter permanentem Verfassungsbruch die Einrichtungen der Demokratie aus.

„In Ruhe und Ordnung“ wurden so Parlamentarismus, Sozialstaat, Grund- und Freiheitsrechte, Verfassung und das Rote Wien ausgehebelt. Wie eine übermächtige Exekutive die politische Opposition mit administrativen Mitteln, staatlicher und letztlich auch Waffengewalt ins Abseits drängen und sie schließlich ganz ausschalten kann, zeigt dieses knappe Jahr als durchaus aktuelles Lehrstück.

Ausstellungsfolder zum Runterladen

Wienbibliothek im Rathaus, Ausstellungskabinett

1010 Wien, Rathaus, Eingang Felderstraße, Stiege 6, Glaslift, 1. Stock

T: +43 (0)1 4000 84920

Montag bis Freitag, 9.00 bis 19.00 Uhr

Eintritt frei!

Geschlossen: Samstag, Sonntag, Feiertage

31. Juli bis 18. August, 24. und 31. Dezember 2023