Im kommenden Jahr steht Nebersdorf, auch bekannt als Šuševo, ein außergewöhnliches Jubiläum bevor: Die Ortschaft feiert ihr 800-jähriges Bestehen. Erstmals im Jahr 1225 urkundlich erwähnt, blickt Nebersdorf auf eine bewegte Geschichte zurück1.

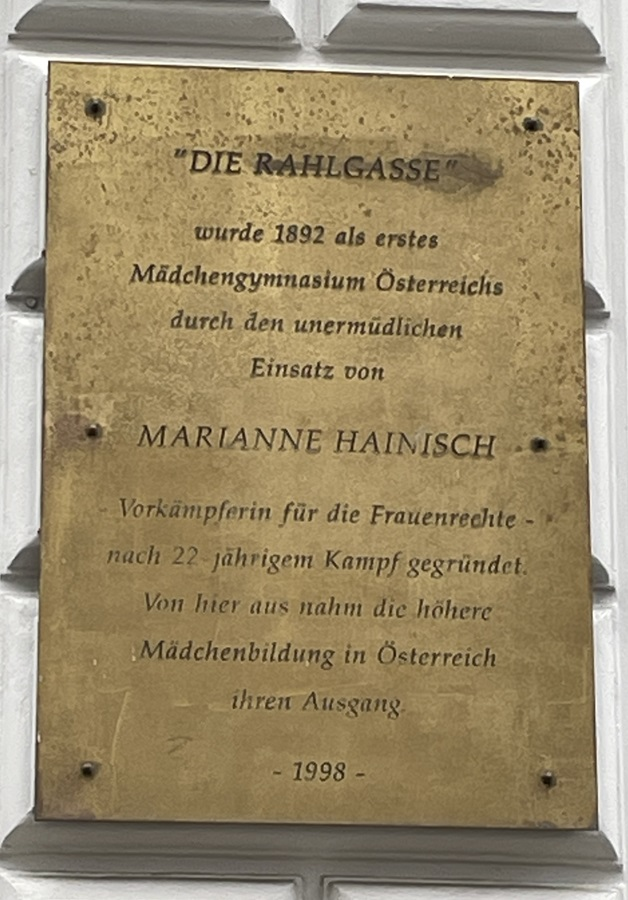

Im Rahmen der Feierlichkeiten wird auch an bedeutende Persönlichkeiten aus Nebersdorf erinnert. Eine Gedenkveranstaltung ehrt die Widerstandskämpferin Käthe Sasso, und ein Platz im Dorf wird nach ihr benannt.

Die Widerstandskämpferin „Käthe“ Sasso war die erste Person, der die “Rosa-Jochmann-Plakette” verliehen wurde. Sasso kannte „unsere Rosa“ persönlich aus den schrecklichen Tagen im Frauen – KZ – Ravensbrück2. Käthe Sasso hatte sich jahrelang für die Erhaltung und Würdigung der Gräber der Gruppe 40 am Zentralfriedhof eingesetzt.

Quellenverzeichnis:

- meinbezirk.at am 17. Dezember 2024 – Artikel von Victoria Rosenberger ↩︎

- Der Sozialdemokratische Kämpfer Nr 4 – 5 – 6 – 2024, Seite 2 ↩︎