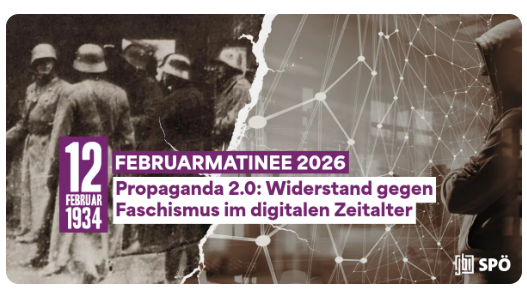

Weshalb braucht es eine breite Erinnerungskultur an die Ereignisse am 12. Februar 1934?

Handelte es sich um ein singuläres, geschichtliches Ereignis oder gibt es Parallelen in der heutigen Zeit?

Weshalb hat das offizielle Österreich, vor allem einzelne Parteien, Schwierigkeiten, die eigene faschistische Vergangenheit einzugestehen?

Wir im Verein Rote Spuren meinen, es braucht ein Bewusstsein für die Vergangenheit und dem faschistischen Erbe. Ohne dieses Bewusstsein ist die Entwicklung einer antifaschistischen Gesellschaft nicht möglich. Viele Gewerkschafter:innen haben am 12. Februar ihr Leben riskiert, sind gestorben oder wurden verwundet. Die Überlebenden wurden von Dollfuß und Seinesgleichen eingekerkert, ihrer Rechte beraubt oder ausgebürgert. Zivilcourage und Widerstand gegen den Austrofaschismus wurde von Polizei und Militär nieder geprügelt, verfolgt und verhindert.

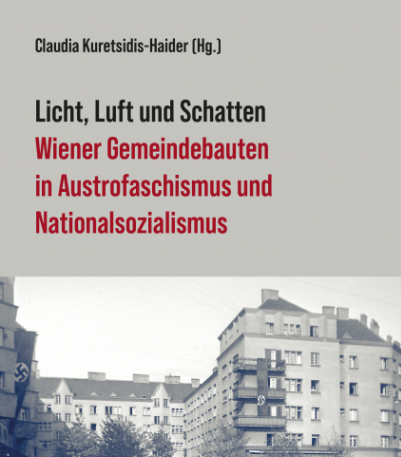

Die Nazis haben publikumswirksam Bücher verbrannt, aber bereits im Austrofaschismus wurden 1500 Titel und 27.000 Exemplare in den “Arbeiterbüchereien” beschlagnahmt.

Zurück in die heutige Zeit. Die extreme Globalisierung schaffte den Typen des “Anarcho Kapitalisten”, die sich auf die Thesen von Hoppe (einem Schüler von Rothbard, dem Stammvater der Anarcho-Kapitalisten) beziehen. In der Psycherl-Analyse von Erwin Steinhauer und Fritz Schindlecker schreiben sie zu deren Vorstellungen bezüglich des Umbau der derzeitigen Demokratien treffend: “Es kommt zu einem Wettbewerb der Gauner, die heutige Demokratien in Kleptokratien umbauen wollen, wo es keine oder kaum Hemmungen gibt, das Eigentum anderer Menschen zu entwenden”. Man beachte die Geschwindigkeit der Verteilung des Vermögens zu den Superreichen.

Welchen Bezug hat das zum Februar 1934? Gar nichts und zugleich Vieles. In beiden Epochen musste vorher die Demokratie als unfähig, schwerfällig, nicht geeignet und bürokratisch dargestellt werden. Parteien, Institutionen, die Trennung von Legislative und Exekutive, Gerichtsbarkeit und wissenschaftliche Einrichtungen, die nicht zum rechten Mainstream passten, mussten “sturmreif” geschossen werden. Die kriegerische Sprache passt hier, wenn wir auf damalige und heutige Ereignisse blicken. Auch heute erleben wir, dass einzelne Bevölkerungsgruppen als “Sündenböcke” mit Hilfe der üblichen Medien platziert werden. Es wird von Remigration gesprochen, ohne dabei darauf zu achten, dass wir beim Reinigungspersonal, Bauarbeiter:innen und im Sozialbereich ganz dringend auf diese Menschen angewiesen sind. Es wird mit Einzelereignissen Politik gemacht, um von der “Kleptokratie” der Tech-Giganten und Superreichen abzulenken.

Deshalb ist Gedenken so wichtig, denn es ist ein Signal für Demokratie, und ein wichtiger Schritt zur Gestaltung einer Gesellschaft mit einem guten, gesunden und gerechten Leben für alle.

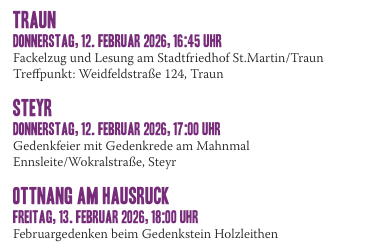

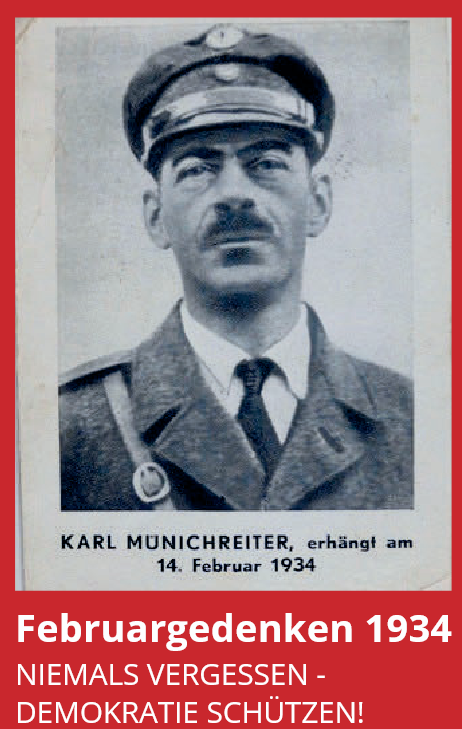

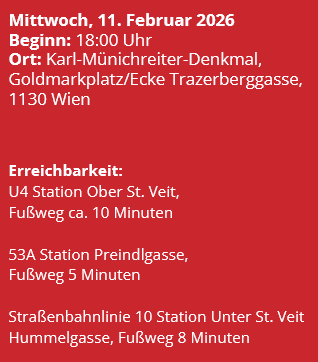

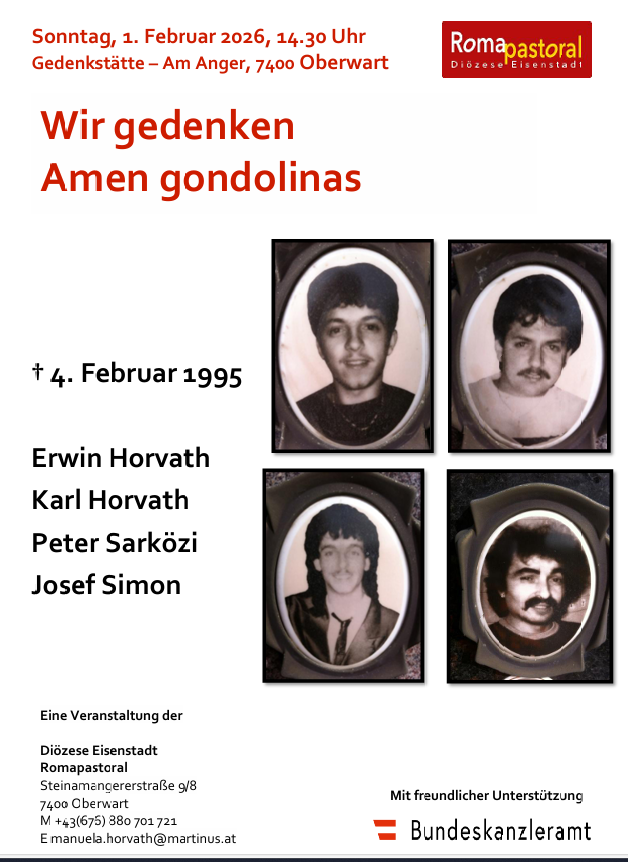

Der Text stammt aus dem letzten Mitgliedermail. Jetzt gibt es noch ein paar historische Flugblätter, Plakate und eine Briefmarke, die anläßlich von Februarfeiern gestaltet wurden. Gesammelt haben wir sie aus dem digitalen Archiv der Österreichischen Nationalbibliothek.

Zu den Plakaten