Als 90 Prozent der isländischen Frauen an einem Herbstmorgen 1975 ihre Arbeit niederlegten und sich weigerten zu arbeiten, zu kochen oder sich um die Kinder zu kümmern, brachten sie ihr Land zum Stillstand und katapultierten Island zum „besten Ort der Welt, um eine Frau zu sein“.

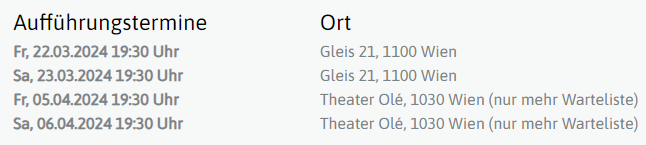

Der Film erscheint pünktlich zum 50. Jahrestag des Streiks im Jahr 2025 und regt mit seiner Botschaft über die kollektive Kraft der Frauen, ihre Gesellschaft zu verändern, dazu an, das Mögliche neu zu denken.

Veranstaltet von SORORITY – Die Sorority als eine unabhängige Plattform zur branchenübergreifenden Vernetzung und arbeitsmarktpolitischen Förderung von Frauen und als Frauen gelesenen Personen in Österreich gibt es seit mittlerweile 10 Jahren.

Stadtkino, Akademiestr. 13, 1010 Wien

5. März 2025 – 20:00 mit einem Podiumsgespräch nach dem Film

Tickets

Im Anschluss an den Film sprechen wir mit Chefökonomin des Momentum Instituts Katharina Mader und Monika Salzer von den OMAS GEGEN RECHTS über die Arbeit von Frauen.

Mehr zur Isländischen Frauenbewegung auf dem Blog der Roten Spuren: