Das Fest der Freude 2025 findet am 8. Mai 2025 um 19:30 Uhr am Wiener Heldenplatz statt.

Am 8. Mai 2025 jähren sich die bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht und das offizielle Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zum 80. Mal. An diesem Tag veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) im Gedenken an die Opfer und in Freude über die Befreiung von der NS-Terrorherrschaft bereits zum dreizehnten Mal das Fest der Freude am Wiener Heldenplatz.

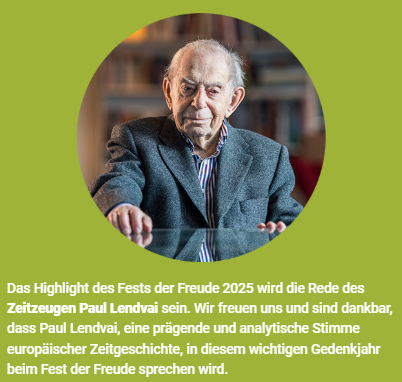

Paul Lendvai wurde am 24. August 1929 in Budapest geboren. Als Sohn jüdischer Eltern überlebte der damals 15-Jährige 1944 durch die Hilfe eines Schweizer Schutzpasses die Verfolgungen durch die Nationalsozialisten in Ungarn und den Todesmarsch nach Österreich. Die traumatischen Erfahrungen seiner Jugend und seine Beobachtungen des politischen Wandels prägten ihn nachhaltig.