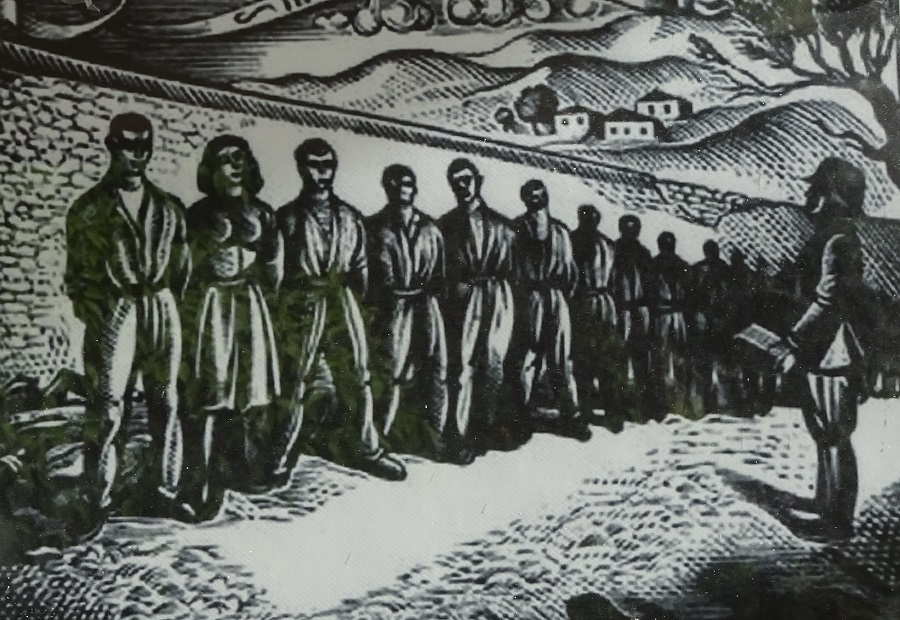

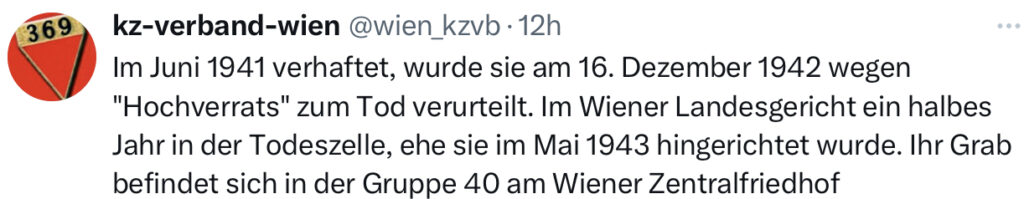

Ihr Schicksal und die grausame Ermordung durch die Nazis zeigen wir als Beispiel bei unserem Rundgang in der Gruppe 40. Herzlichen Dank an den KZ-Verband Wien für den tweet.

Ein Auszug aus dem Brief von Hedi Urach an ihre Eltern:

Meine Lieben! Sollte das Schicksal entscheiden, fünf Minuten vor zwölf abzutreten, dann euch, meine Lieben Gruß und all meine grenzenlose Liebe für alles Gute und Schöne, Mutsch wird mich heute in der großen Auseinandersetzung voll verstehen, dass ich mit stolzem Bewusstsein die Konsequenz meines Lebens ziehe. Mein ganzer Stolz ist, dass ich das Kind solcher Eltern bin, die das Schöne und Gute in mir geweckt haben. Das große Verständnis für das Leben, worin mein von mir so heiß geliebter Papsch das ideale Vorbild gewesen ist. Seid nicht traurig, es ist nur ein Soldat der gerechten Sache abberufen worden. Meine Liebe gehört euch, euch und der Arbeiterklasse, dessen Kind ich mit heißem Herzen bin, ein Teil jener wundervollen Schichte des Volkes, von dem alles Leben kommt. Das Bewusstsein der höchsten Erfüllung macht den dunklen Weg nicht leicht, und dieses Wissen soll euch trösten und hinweghelfen. Die Gedanken sind bis bis zum Ende bei euch, bei eurer Liebe und Sorge und küsse euch Papsch und Mutsch, nochmals recht, recht heiß.

Dieser Brief ist aus dem Buch “Mein Kopf wird euch auch nicht retten” Hg. Lisl Rizy und Willi Weinert – Teil 4, erschienen im Wiener Stern Verlag 2016 – ISBN 978-3-9502478-4-8

Ein weiterer Artikel dazu auf unserem Blog: Hingerichtet im Kampf für Freiheit und Demokratie