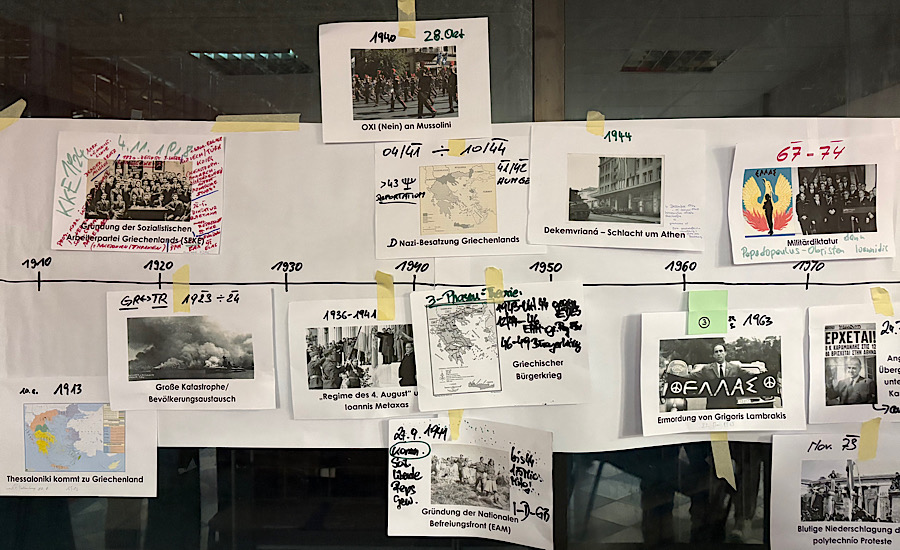

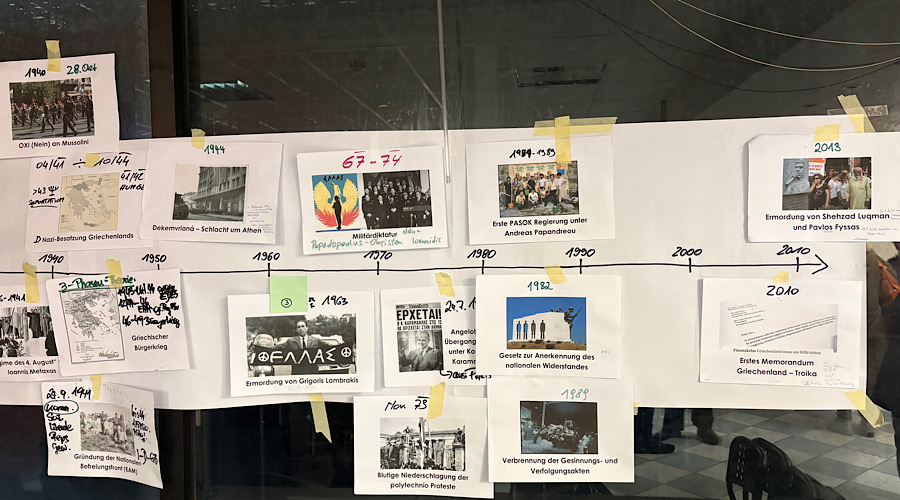

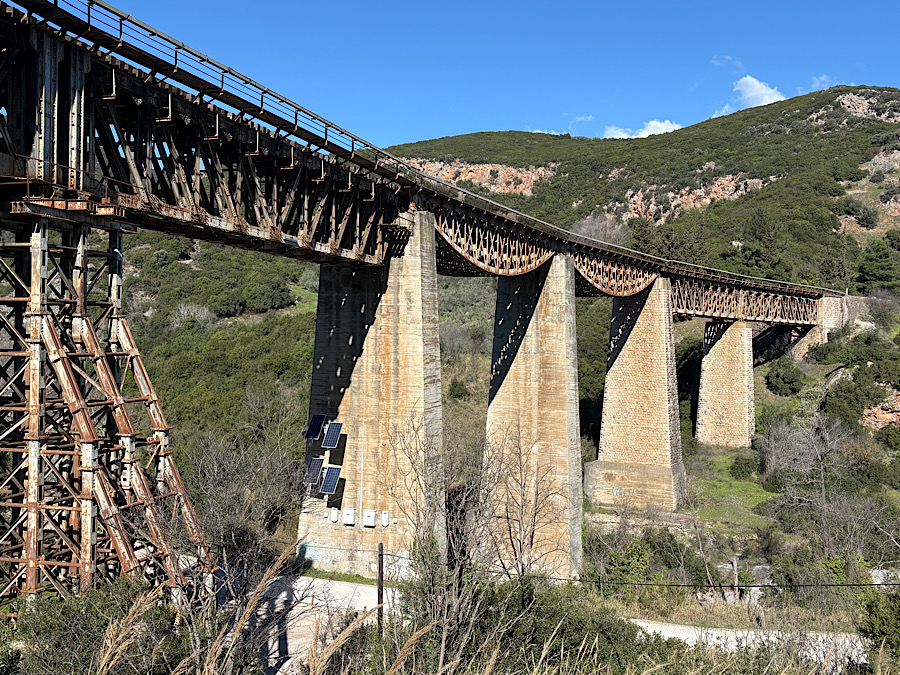

Die Sprengung der Gorgopotamos-Eisenbahnbrücke am 25. November 1942 gilt bis heute als der größte und mutigste Moment des Widerstands gegen die deutsche Besatzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg.

Die Brücke nach der Sprengung. Wir besuchten die Brücke und das Denkmal bei einem Zwischenstopp auf der Fahrt nach Thessaloniki.

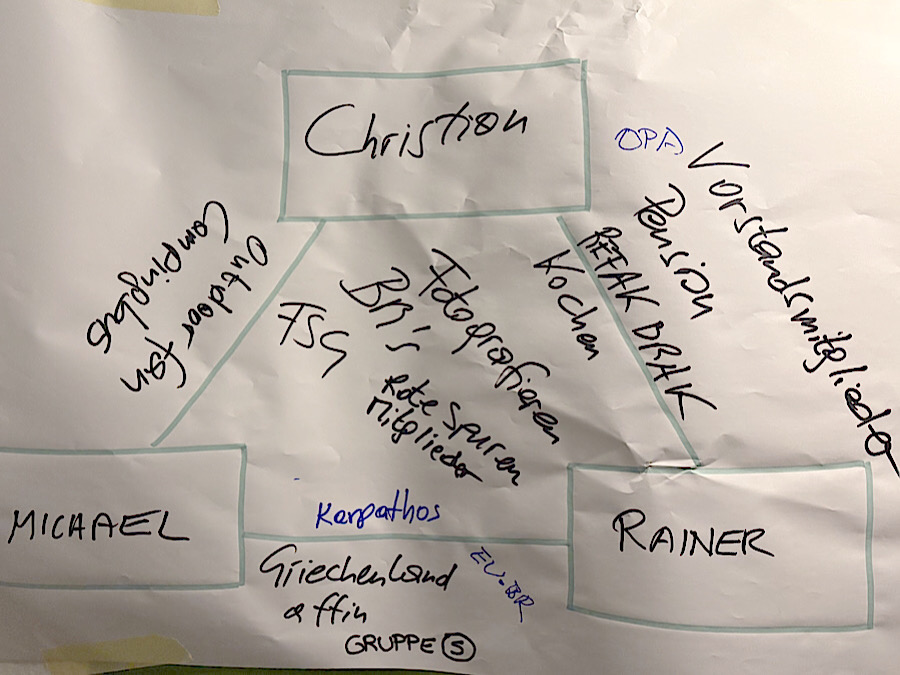

Der Busfahrer bringt uns vorbei an Olivenhainen auf engen Straßen in die Nähe der Brücke. Das erste Denkmal am Weg erinnerte an die Todesopfer anläßlich einer Minenexplosion von 1964. Toni, Michael und suchten uns nach der Einführung von Sissi einen Weg zu den stählernen Sockel der Brückenpfeiler.

Die Gorgopotamos-Brücke wurde von einhundert Italienern und fünf deutschen Soldaten bewacht, alle mit schweren Maschinengewehren. Ihre Neutralisierung erforderte nicht nur Schnelligkeit, sondern auch eine enorme Menge Sprengstoff. Das Widerstandsteam bestand aus einhundertfünfzig Mann: 86 Angehörige der ELAS, 52 der EDES sowie zwölf britische Soldaten. Der Plan sah vor, dass die Griechen die Wachen ausschalten oder ablenken sollten, während die Briten die Sprengsätze entlang der Brücke platzierten. Um 23:07 Uhr in der Nacht zum 25. November begann der Angriff auf die Wachen an beiden Enden der Brücke1.