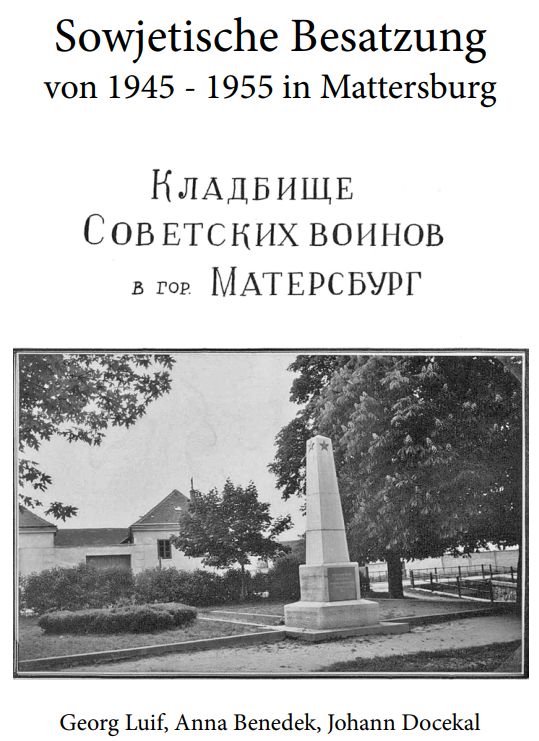

Sowjetische Besatzung von 1945 – 1955 in Mattersburg

(Georg Luif, Anna Benedek, Johann Docekal)

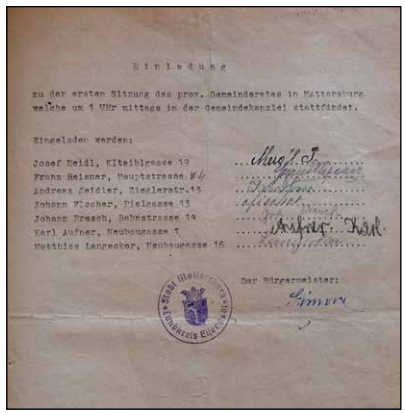

Die sowjetische Armee kam einerseits als Befreier und gleichzeitig als Besatzer. Die Analyse an Hand der Situationsberichte der Gendarmerie zeigt ein anderes Bild als von der Bevölkerung tradierte. Es müssen mehrere Phasen der Gewalttaten gesehen werden. Neben den Sowjetsoldaten, die nur bis Ende Mai in Mattersburg stationiert waren, müssen kriminelle Taten auch den befreiten Zwangsarbeitern, den Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten und Zwangsvertriebenen aus der Tschechoslowakei und Ungarn angerechnet werden.

Es war eine gesetzlose Zeit bis zu Beginn des Jahres 1946. Die Ernährungssituation vor sehr angespannt.

Die Tagesration betrug 800 Kalorien, was aber oftmals nicht eingehalten wurde. In Mattersburg gibt es ab Juni 1947 keine Sowjetsoldaten mehr. Nur in Eisenstadt sind sie zu finden.

Die erste Sitzung des provisorischen Gemeinderates findet am 20.April 1945 statt. Der von der Besatzungsbehörde eingesetzte Bürgermeister Oberamtmann Johann Simon erklärt, dass er, obwohl allein befugt wäre, die Geschäfte der Gemeinde zu führen, Gemeinderäte bestellt hat, um die Verwaltung auf eine breitere Grundlage zu stellen. (GP vom 20.4.1945) Folgende sieben Personen sind in den Gemeinderat berufen worden: Matthias Langecker

als Vizebürgermeister, Johann Fischer, Franz Reisner, Josef Meidl, Johann Presch, Andreas Jeidler, und Johann Rumpler als Sekretär.

Diese Broschüre kann man sich zur Vorbereitung downloaden aus den Materialien des 70er-Hauses.

Die Befreiung Wiens von der Herrschaft der Nationalsozialisten – Schreckensbilder, Bilder der Freude? Zwei sowjetische Fotografen haben den Einzug der Roten Armee in Österreich bis ins Herz von Wien begleitet. Erstmals werden in diesem Buch ihre Aufnahmen begleitet.

ISBN 978-3-85439-561-4

www.falter.at

Die Rom:nija im Burgenland

Rom = männlich Einzahl

Roma = männlich Mehrzahl, die ganze Volksgruppe (z. B. Roma-Siedlung)

Romni = weiblich Einzahl

Romnja = weiblich Mehrzahl

Rom:nija = männlich und weiblich

Romanes = Bezeichnung der Sprache

Porajmos = Das Romanes-Wort Porajmos (deutsch “das Verschlingen”) bezeichnet

den Völkermord an den europäischen Roma in der Zeit des Nationalsozialismus

Wir besuchen die Gedenkstätte in Lackenbach.

Im November 1940 wurde das Zigeuner-Anhaltelager Lackenbach zur Gefangensetzung und Ausbeutung von Roma durch Zwangsarbeit geschaffen.

Es unterstand der Kriminalpolizeileitstelle, von der auch die Beamten der Lagerverwaltung gestellt wurden. Zum Bau wurden jüdische Häuser und sogar der Tempel abgetragen. Der Höchststand an Häftlingen in dem Lager betrug über 2300 Personen. Wie in allen Lagern dieser Art kam es hier zu extrem unmenschlicher Behandlung; sanitäre Einrichtungen existierten für die Häftlinge praktisch nicht. Von hier wurden Roma in Konzentrationslager, andere Sammellager (Ghettos) oder Vernichtungslager deportiert. Eine Freilassung war nicht beabsichtigt.

Wir besuchen den Verein Roma-Service in Oberwart. Im Gespräch mit Emmerich Gärtner-Horvath geht es Begegnungen schaffen und initiieren zwischen den verschieden Volksgruppen. Dafür Eintreten, um eine offene, friedliche Gesellschaft zu sorgen, die für die Umsetzung der Menschenrechte sorgt.

Wir besuchen die Gedenkstätte an das Bombenattentat in Oberwart. In der Nacht auf den 4. und 5. Februar 1995 sind vier Volksgruppenangehörige der Roma – Josef Simon, Peter Sarközi, Karl Horvath, Erwin Horvath bei einem politisch und rassistisch motivierten Bombenanschlag in Oberwart getötet worden.

Im Rahmen der Studienreise 2022 beschäftigten wir uns mit der Geschichte der Rom:nija im Burgenland. Eine Volksgruppe zwischen Disziplinierung, Verfolgung, Vernichtung und dem Kampf um Anerkennung.

Die Broschüre schicken wir gerne als pdf-Format zu.

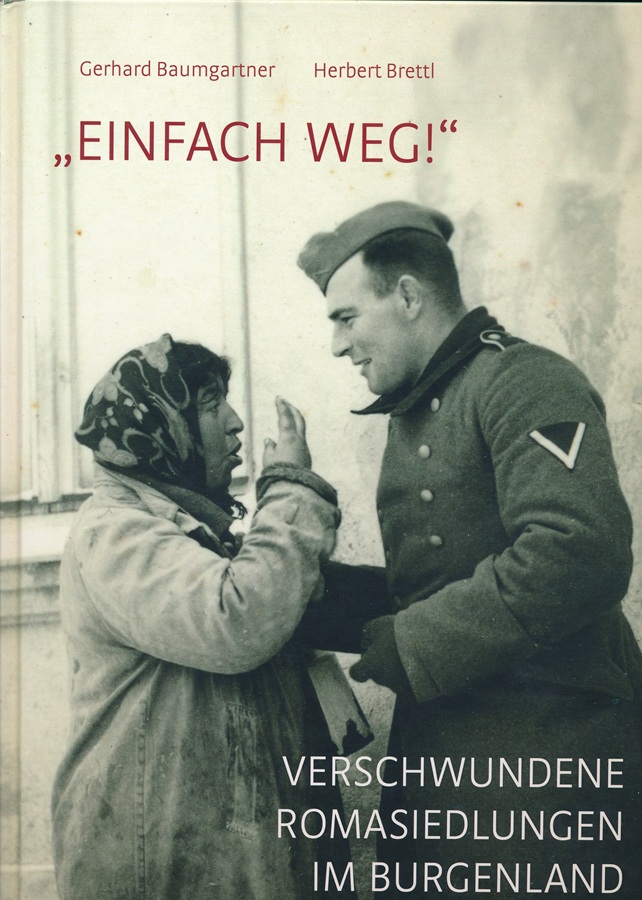

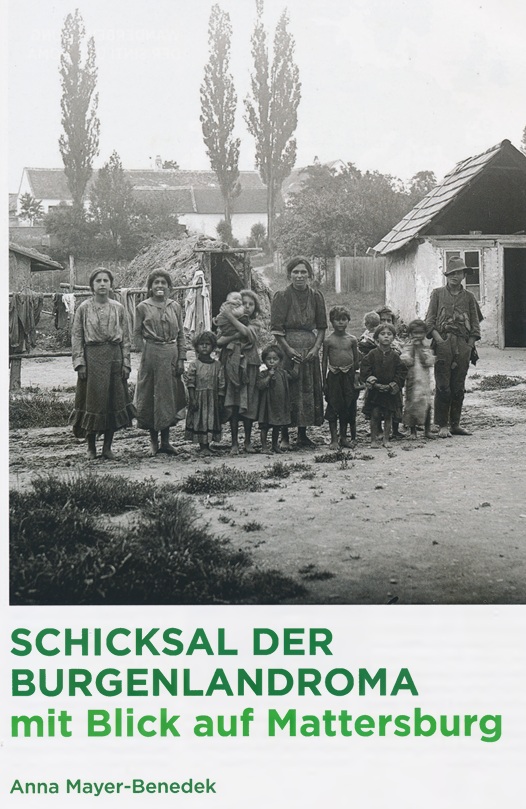

EINFACH WEG – Bis zu ihrer Zerstörung durch die Nationalsozialistenbestanden auf dem Gebiet des Burgenlandes etwas 120 Rom:nija-Siedlungen mit einer Einwohner:innenzahl zwischen 10 und 300 Personen. Ihre historischen Wurzeln reichten in zahlreichen Fällen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Nur einige wenige dieser Siedlungen sind heute noch existent.

2020, new academic press Wien – ISBN 978-3-7003-2187-3

So gewaltig ist nichts wie die Angst – ein Buch von Stefan Horvath. 2016 wird er mit dem Theodor Kramer Preis für Schreiben im Widerstand und Exil ausgezeichnet. Am 5. Februar 1995, einen Tag, nachdem sein Sohn Peter Sárközi und drei andere junge Roma beim Terroranschlag von Oberwart ermordet worden waren, begann Stefan Horvath zu schreiben. ISBN 978-3-99016-126-5

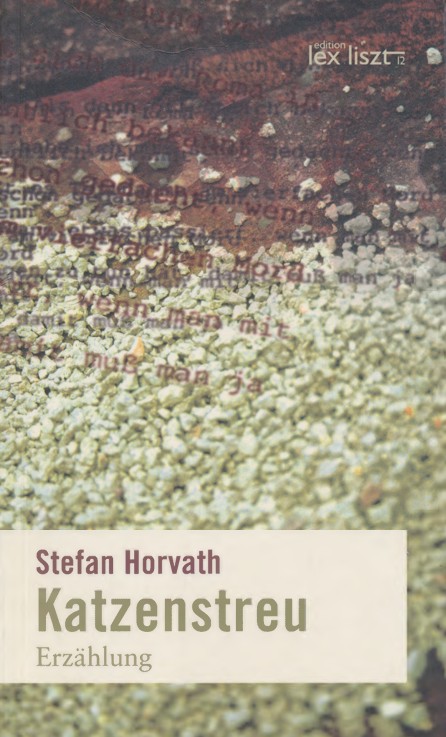

Stefan Horvath begegnet in „Katzenstreu“ dem Terror des 4. Februar 1995, einem Attentat, bei dem vier Roma aus Oberwart ihr Leben verloren, darunter einer seiner Söhne. In der bildreichen Erzähltradition der Roma findet er einen Weg, die Sprachlosigkeit des

Grauens zu überwinden.

Stefan Horvath wurde am 12. November 1949 in der alten Romasiedlung in Oberwart oder Erba, wie die Stadt auf Roman heißt, geboren. Er besuchte die

Volksschule in Oberwart und war der erste Rom, dem es erlaubt war, die Hauptschule zu besuchen.

Nach seiner Schulpflicht arbeitete er bei diversen Baufirmen in Wien, wurde zum Betriebsrat und Polier bestellt.

Am 4. Februar 1995 verlor er einen Sohn beim Rohrbombenattentat von Oberwart. Seit damals arbeitet er in der Reinigungsabteilung des Landeskrankenhauses Oberwart.

ISBN: 978-3-901757-51-8

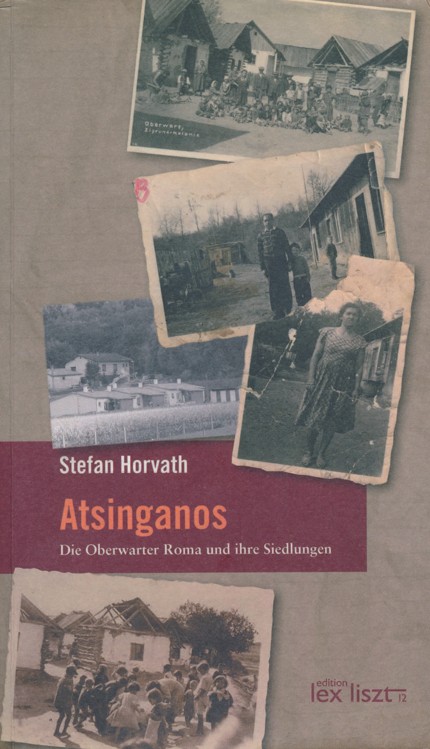

Atsinganos

Die Oberwarter Roma und ihre Siedlungen

Stefan Horvaths drittes Buch ist eine Reise in eine Welt, die für die meisten seiner Leser wohl absolutes Neuland darstellt. Er beschreibt das Leben und die Bewohner der sogenannten zweiten Oberwarter Roma-Siedlung. Ein seltsames Völkchen dort gestrandeter Existenzen, die fast alle durch traumatische Erfahrungen in den NS Konzentrationslagern geprägt sind und die nun in einer Umgebung der ungebrochenen rassistischen Diskriminierung und Ausgrenzung ihr Leben mehr schlecht als recht meistern.

ISBN: 978-3-99016-004-6

Neben einer historischen Aufarbeitung der drei Oberwarter Roma-Siedlungen versucht das Buch die wichtigsten Etappen auf dem Weg zur Gründung des “Verein Roma” Oberwart nachzuzeichnen.

Das Attentat von 1995, seine nachhaltigen Folgen und aktuelle Entwicklungen bilden weitere Schwerpunkte.

ISBN: 3-901757-19-8

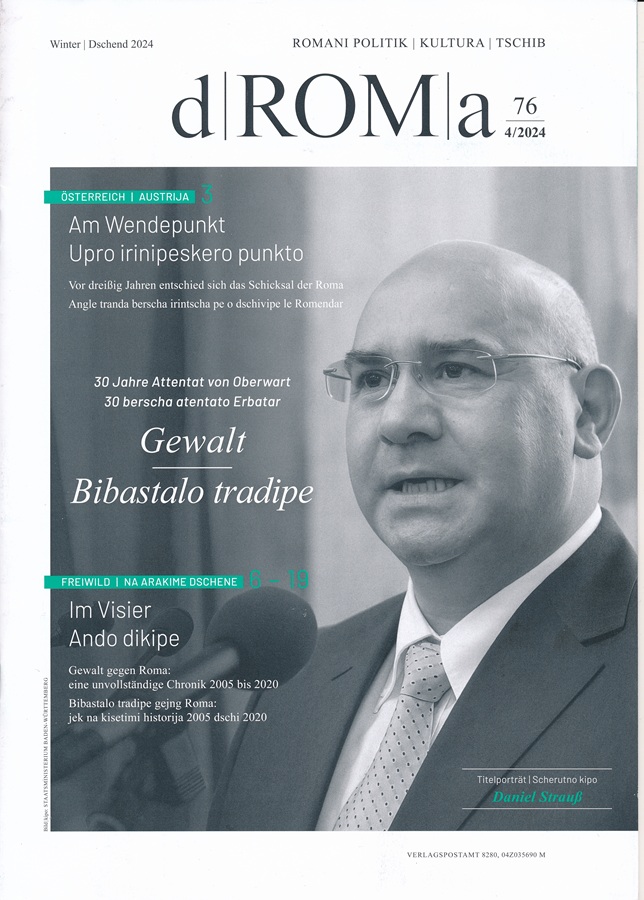

2025 begeht Österreich den 30. Jahrestag des größten rassistischen Verbrechens seiner Nachkriegsgeschichte. Vier junge Roma aus Oberwart wurden 1995 grausam aus dem Leben gerissen. Über diese Schicksalstage, in denen für die Volksgruppe alles auf dem Spiel stand, berichtet Roman Urbaner in einem Einführungstext. Vieles hat sich seither zum Guten gewendet, Österreich hat sich seiner Volksgruppe angenommen.

Das Burgenland hat – durchaus vorbildhaft in Europa – gezeigt, wie es klappen kann. Doch die Gewalt gegen Roma bleibt virulent – sogar in Österreich, wie eine Reihe von Vorfällen beweist. Diese sind freilich nur eine winzige Fußnote zu dem, was weltweit geschieht und von dem man in den Medien nur selten erfährt. – Das pdf der Broschüre senden wir gerne zu.

Die Broschüre des 70er-Hauses in Mattersburg beschreibt das Leben der Roma in Burgenland.

Seit den 17. Jahrhundert sind Roma und Sinti auf dem Gebiet des heutigen Österreich beheimatet. Die am längsten ansässige Gruppe bilden die Burgenland-Roma.

Die Broschüre ist als PDF- Datei erhältlich.

Artikeln auf unserem Blog zu den Rom:nija

- Verschleppung und Ermordung der Sinti und Roma in Trier.

- Roma und Sinti in Buchenwald.

- Geschichten der Burgenland Roma und Romnija

- Die verschwundenen Romasiedlungen im Burgenland

- So gewaltig ist nichts wie die Angst

- Bericht über unsere Studienreise zur Geschichte der Rom:nija in Burgenland

- Das “Verschlingen” in Ritzing

- Lackenbach – an den Rand gedrängt und ein Lager

- Grausamkeiten und Gräueltaten der Habsburger gegenüber den Rom_nija

- Das Bombenattentat in Oberwart

- Bericht über die Studienreise zur Geschichte der Rom:nija in Burgenland erschienen

- ORF – Die Sichtbarkeit der Verfolgung

- Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Roma und Sinti Europas – Berlin 2024

- Ein Mahnmal für Nazi-Opfer in St. Pantaleon – Teil 2 – Das Anhaltelager für Roma und Sinti

- Ein Rom in Gusen – Auf den Spuren von Michael Horvath

- “Man will uns ans Leben”

Jüdische Geschichte im Burgenland

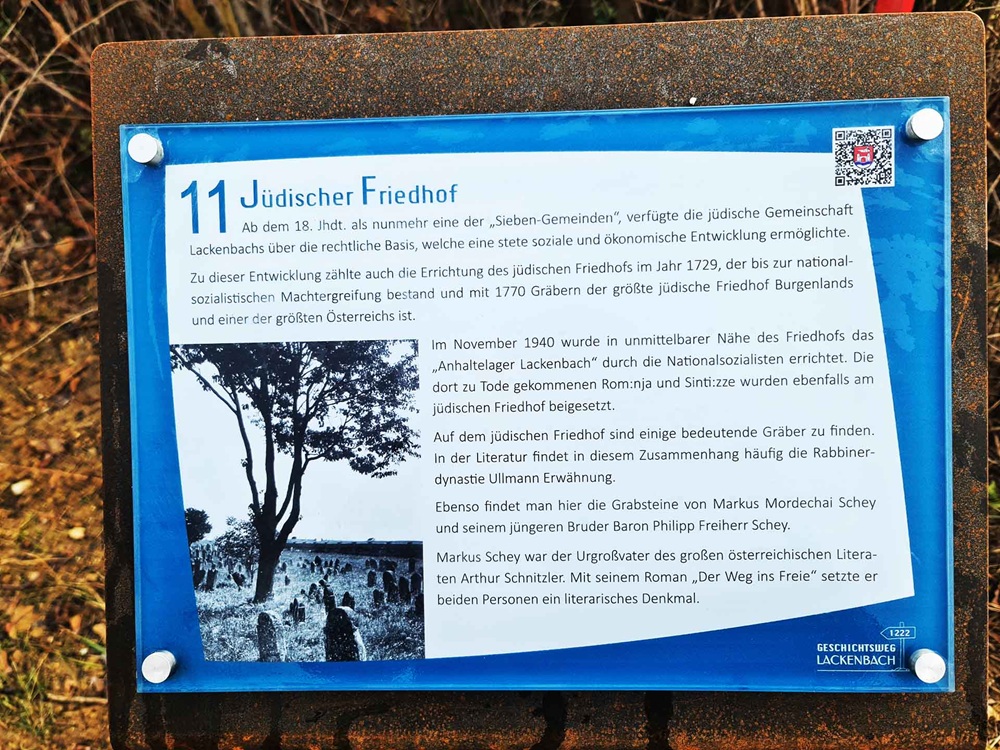

Der jüdische Friedhof in Lackenbach

Der jüdische Friedhof Lackenbach ist mit ca. 9.000m2 der zweitgrößte und an der Anzahl der Grabsteine gemessen, mit 1.747 Grabsteinen, der mit Abstand größte jüdische Friedhof im Burgenland. Deutschkreutz ist an Fläche nur wenige Quadratmeter größer, allerdings befinden sich auf dem jüdischen Friedhof von Deutschkreutz neben einem Massengrab nur wenige Grabsteine.

Der Kreuzstadl in Rechnitz

1938 lebten noch 125 JüdInnen und Juden in Rechnitz. Sie alle wurden von den Nationalsozialisten vertrieben und deportiert. Die meisten von ihnen wurden ermordet.

Das Schloss ist abgebrannt, die Herrschaft fort; zurück geblieben sind Botinnen und Boten, die davon berichten, was unmittelbar vorher geschehen ist: ein Massaker an 180 jüdischen Zwangsarbeitern. Am Abend des 24. März 1945 lud Gräfin Margit von Batthyäny SS- und Gestapo-Männer sowie lokale Nazis zum Gefolgschaftsfest in ihr Schloss im burgenländischen Rechnitz an der österreichisch-ungarischen Grenze. Batthyäny war eine Tochter des deutschen Großindustriellen Heinrich Thyssen, der die ungarische Staatsangehörigkeit angenommen hatte und sein Unternehmen von den Niederlanden und

der Schweiz aus steuerte, gleichzeitig das NS-Regime unterstützte und sich als Kunstsammler hervortat.

Margit Batthyäny kollaborierte ebenfalls eng mit den Nazis. Als 1944 entlang der Grenze zu Ungarn der Bau des „Südostwalls”, der dem Schutz vor der Roten Armee dienen sollte, begonnen wurde, stellte sie ihr Schloss für logistische Tätigkeiten zur Verfügung. Außerdem wurden zum Bau eingesetzte Zwangsarbeiter dort untergebracht, darunter auch ca. 600 ungarische Juden.

Die Deportation ungarischer Juden nach Westen hatte im November 1944 begonnen. Sie wurden in Sammellager gebracht, um von dort aus als Zwangsarbeiter auf die verschiedenen Bauabschnitte des „Südostwalls” aufgeteilt zu werden. Als im März 1945 erneut 1.000 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter im Burgenland eintrafen, wurden etwa 180 Personen, die für den Arbeitseinsatz bereits zu geschwächt waren, abgesondert und nach Rechnitz transportiert.

An besagtem 24. März um 23 Uhr erhielt Batthyänys Festgast, der Rechnitzer NSDAP-Ortsgruppenleiter Franz Podezin, im Schloss einen Anruf, woraufhin einige Gäste versammelt und Waffen ausgegeben wurden. Die Gruppe fuhr zum nahe gelegenen Kreuzstadel und ermordete dort jene 180 ungarischen Juden. Danach kehrten die Täter(/innen?) ins Schloss zurück, um weiter zu feiern. Die Toten wurden notdürftig verscharrt und am folgenden Tag in einem Massengrab bestattet, das von anderen

Zwangsarbeitern ausgehobenen worden war, bevor diese ebenfalls ermordet wurden.