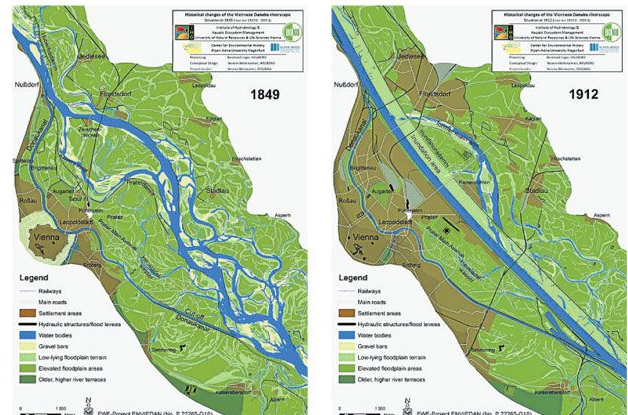

Im Revolutionsjahr 1848 bemühte sich die Stadtverwaltung die sozialen Spannungen mit Beschäftigungsprogrammen für Arbeitslose abzubauen. Wichtigster Punkt dieses Programms waren Erdarbeiten im Bereich der jetzigen Bezirke Leopoldstadt und Brigittenau. Hier bestanden noch immer viele kleine Nebenarme der Donau, Tümpel und Sümpfe. 1848 wurde ein großer Teil dieser Minigewässer trockengelegt und damit neues Bauland gewonnen1.

1868 fiel die Entscheidung, dass das bestehende Stromsystem der Donau mit einem „Durchstich“ ein völlig neues Strombett geschaffen werden sollte. Bei den Hauptarbeiten vertraute man einer französischen Firma, die bereits beim Bau des Suez-Kanals Erfahrungen gesammelt hatte. Ein erheblicher Teil der Arbeiten wurde händisch durchgeführt.

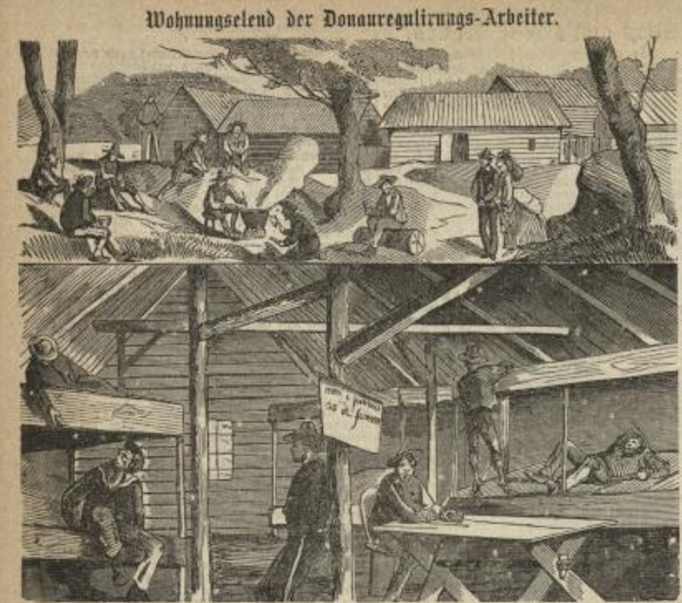

Dazu wurden billige Arbeitskräfte wie Tschechen, Slowaken, Polen, Ungarn und Italiener angeworben. Sie hausten zuerst in Erdhütten und erst bei Winterbeginn wurden Baracken aufgestellt, rasch zusammengenagelt, ohne Heizung, ohne Waschmöglichkeiten und ohne Klosett. Diese hygienischen Verhältnisse lösten immer wieder Serienerkrankungen mit vielen Todesfällen aus.

Im Illustrierten Extrablatt2 1872 heißt es :

„Die Brigittenau steht was sanitätswidrige Wohnungen und Menschenpfercherei anbelangt, nicht mehr vereinzelt da, sondern hat an der Arbeiterkolonie im Prater ihr würdiges Seitenstrück bekommen.

Diese Kolonie, in welcher ebenfalls ein Teil der bei der Donauregulierung beschäftigten Arbeiter sein Asyl aufgeschlagen hat, befindet sich in der Verlängerung der Feuerwerksallee und bewohnt beiläufig 10 bis 12 Holzbaracken, welche aus einfachen Läden gebaut, weder dem Wind noch dem Regen Stand zu halten vermögen.

Der innere Raum ist der Höhe nach in zwei Teile geteilt, von welcher nichts anderes als die in Nachtstuben üblichen schiefen Holzebenen, sogenannte „Pritschen“ enthält, welche die Liegestätten der den Tag über schwer und anstrengend beschäftigten Arbeiter sind. Selbst Stroh ist ein Luxusartikel und wird in diesen Hütten des Elends durch Hobelspäne substituiert! In jeder Baracke sind 60 bis 80 Personen untergebracht, welche eine wöchentliche Mietgebühr von 48 Kreuzern für diese Unterkunft bezahlen müssen.“

Der damalige Tageslohn betrug 15 Kreuzer3. Am 14. Mai 1870 war die Spatenstichfeier. Fünf Jahre später 1875 wurde das neue Donaubett offiziell mit 18 festlich geschmückten Dampfschiffen eröffnet. Erst 1884 waren die Arbeiten, die Zuschüttung des Kaiserwasser und die Fixierung der Alten Donau abgeschlossen.

Quellenverzeichnis

- Die Stadt und der Strom, Christine Klusacek, Kurt Stimmer, Edition Wien, DACHS Verlagsg.m-b-H., Wien 1995, Seite 32 ff, ISBN 3-85058-113-6 ↩︎

- ÖNB, Illustriertes Wiener Extrablatt am 10. Mai 1872 auf Seite 4 ↩︎

- https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Gulden/Kaufkraft ↩︎

- Beschreibung der Arbeiten der Donau-Regulierung bei Wien. Herausgegeben aus Anlass der feierlichen Eröffnung der Schiffahrt im neuen Strombette am 30. Mai 1875 von der Donau-Regulierungs-Commission in Wien. Druck und Verlag der K. K. Hof- und Staatsdruckerei 1875 ↩︎