Ein verkohlten Bücherhaufen, am Abend des 30. April 1938 auf dem Residenzplatz in Salzburg, das Werk des NS-Bücherverbrenners und NS-Funktionär Karl Springenschmid, selbst Schriftsteller. Abscheu vor Juden, Neid und Hass auf prominente Dichter, deren Existenz es zu vernichten galt.1

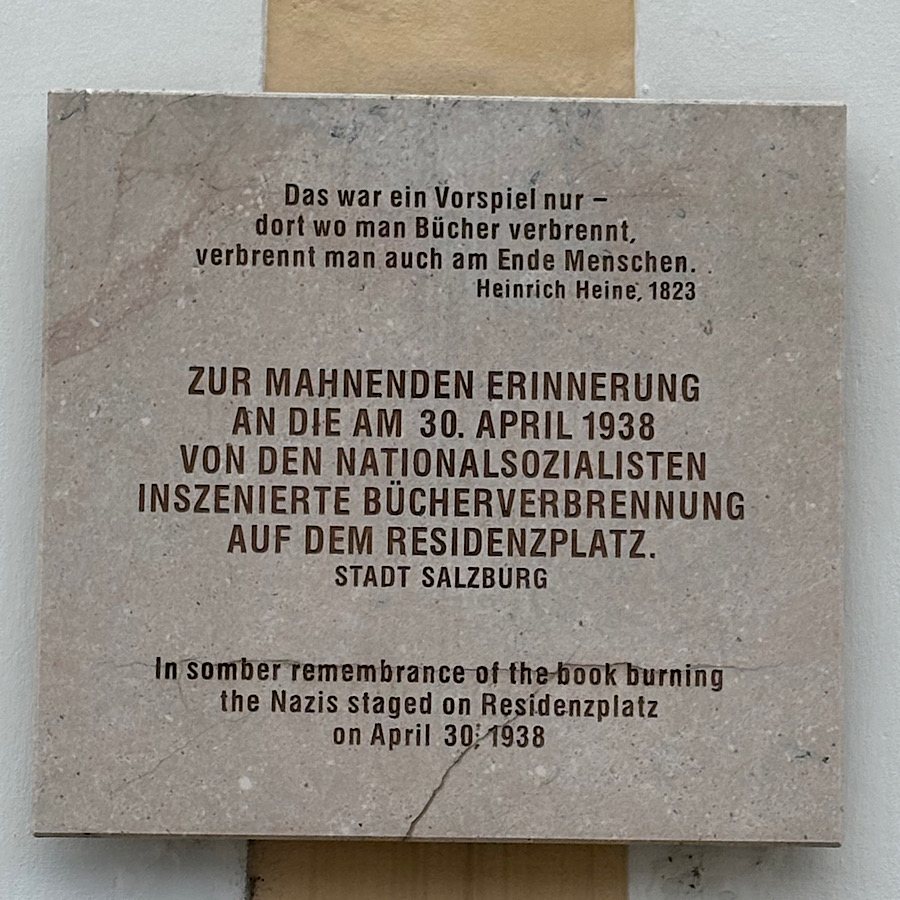

Wir stehen hier vor der Gedenktafel. Rund um uns hunderte Tourist:innen, die Salzburger Prunkbauten betrachtend, in Gedanken schon im nächsten Shop beim Kauf überteuerter Mozartkugeln. Nimmt die Gedenktafel ausser uns noch jemand wahr?

„Ins Feuer werf‘ ich das Buch des Juden Stefan Zweig, dass es die Flammen fressen wie alles jüdische Geschreibe …“

Die Bücherverbrennung2 in Salzburg sollte eine für jede:n erkennbare Machtdemonstration der gerade an die Macht gekommenen Nationalsozialist:innen sein. Sie bot „alten Kämpfer:innen“, darunter allen voran Karl Springenschmid,

der auf Grund seiner nationalsozialistischen Tätigkeiten 1935 aus dem Schuldienst entlassen worden war, gleichzeitig die Möglichkeit zur öffentlichen Abrechnung mit dem verhassten Vorgängerregime des Austrofaschismus.3

Der Fotograf Franz Krieger war am 30. April 1938 Augenzeuge. Er erzählte in einem ORF-Interview 1993 von dem Abend: „Ich glaube, die Jugend war vom Springenschmid richtiggehend instruiert. Für mich war das ausgesprochen mystisch und packend: Die Finsternis, die Residenz – wo ja dann die Gauleitung war –, der Dom – klerikal –, der barocke Springbrunnen, der geplätschert hat und das neue Zeichen, der Maibaum zum Tag der nationalen Arbeit.“4

Das Gedächtnis an die „Salzburger Bücherverbrennung“ schien fast fünfzig Jahre lang wie gelöscht – bis 1987 eine Initiative der Salzburger Autorengruppe erstmals öffentlich an dieses ungeheuerliche Vorkommnis erinnerte. Der bekannte Dichter Erich Fried nahm in einer aufrüttelnden Rede den Vandalenakt zum Anlass, um von der Vernichtung des Buches als einem symbolischen Zeichen der Auslöschung von Geist, Freiheit und Emanzipation zu sprechen. Es dauerte wieder etliche Jahre, bis 2007 der Salzburger Residenzplatz erneut zum Ort der Mahnung wurde – in einer bewegenden Veranstaltung mit engagierten Gegenwartsautor*innen, organisiert vom Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte, von Literaturhaus, Friedensbüro, Katholische Aktion, erinnern.at und der Israelitischen Kultusgemeinde5.

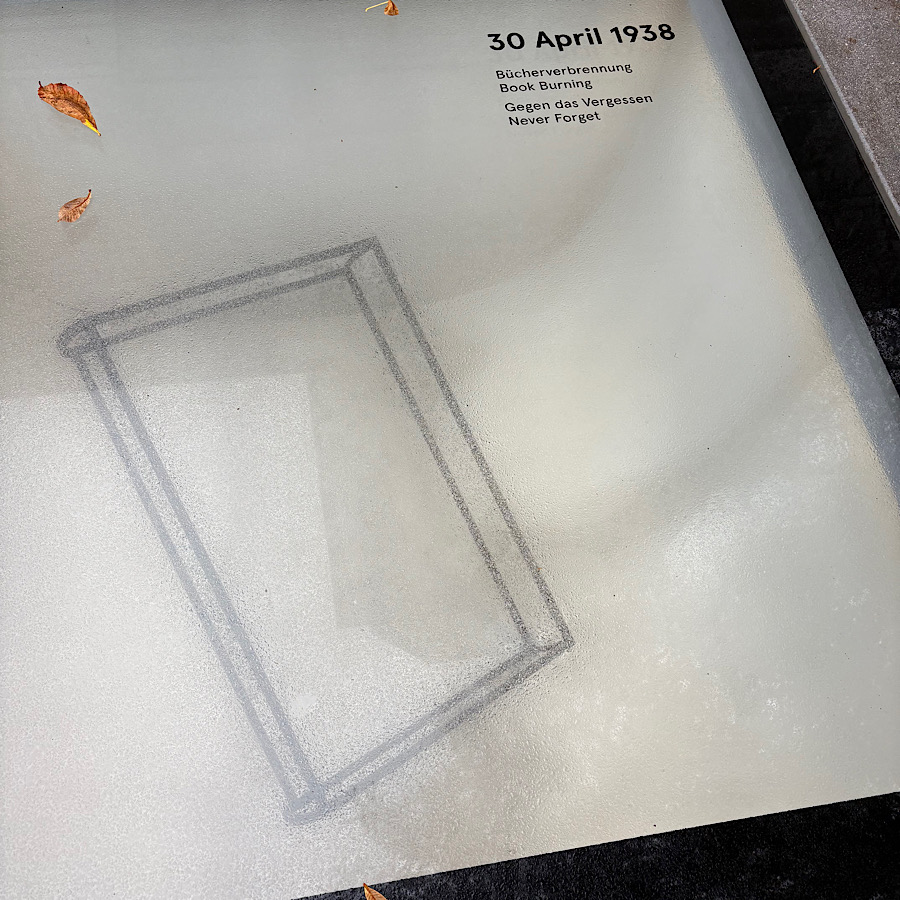

Am 30. April 2018 wurde die Skulptur „Buchskelett“ von Fatemeh Naderi und Florian Ziller, das Siegerprojekt eines von der Stadt Salzburg ausgeschriebenen internationalen Wettbewerbs, enthüllt. In einem in den Boden versenkten und mit Glas abgedeckten Betonkubus schwebte vor hellem Hintergrund ein schwarzes, aus Stahl gefertigtes Buchskelett.

Quellenverzeichnis

- Gert Kerschbaumer ↩︎

- Bild im derStandard ↩︎

- Salzburger Bücherverbrennung 1938 – Interview anlässlich des Jahrestages am 30. April 2020 -oead, erinnern.at ↩︎

- NS-Bücherverbrennung vor 85 Jahren ↩︎

- Erinnern an die Salzburger Bücherverbrennung ↩︎

Hat uns per Facebook erreicht:

Man kann nur Abscheu und Ekel vor solchen Nazi Parteisoldaten haben!

Es ist einfach eine kulturlose Gesellschaft gewesen. Diejenigen die heute noch immer dieser Ideologie frönen, sollten sich schämen.