Wir wählten Magdeburg als nächste Zwischenstation in unserer Anreise in den Norden aus. Nach unserer Ankunft erinnerte ich mich an eine Ausstellung zur Kriegsgeschichte, wo die Gräueltaten der Habsburger im 30-jährigen-Krieg in Magdeburg beschrieben wurden. Irgendwie sollte uns das Thema „Krieg“ am Rundgang nicht mehr loslassen.

Durch die Kriegshandlungen vom 20. Mai 1631 starben rund 20.000 Magdeburger Bürger. Die „Magdeburger Hochzeit“ gilt als das größte und schlimmste Massaker während des Dreißigjährigen Krieges, das in ganz Europa Entsetzen hervorrief. Es hieß, die Taten und der Schrecken seien in ihrer Entsetzlichkeit „nicht in Worte zu fassen und nicht mit Tränen zu beweinen“. Die meisten der Überlebenden mussten die Stadt verlassen, da ihnen auf Grund der Zerstörungen die Lebensgrundlage genommen war. Seuchen, die in der Folge auftraten, forderten weitere Todesopfer. Am 9. Mai 1631 hatte Magdeburg noch rund 35.000 Einwohner, 1639 waren es nur noch 450. Die Stadt, vor dem Krieg eine der bedeutendsten in Deutschland, verlor schlagartig ihren Einfluss und wurde in ihrer Entwicklung um mehrere Jahrhunderte zurückgeworfen. Erst im 19. Jahrhundert erreichte und überschritt Magdeburg wieder die alte Einwohnerzahl.

Der Kölner Künstler Gunter Demnig erinnert mit seinem Projekt der „Stolpersteine“ an diese Opfer. Brigitte und ich sind begeisterte Geocacher:innen und nutzen in Magdeburg einen Adventure Lab, der sich diesem Thema widmet.

Zwischen 1933 und 1945 wurde Deutschland von der nationalsozialistischen Diktatur beherrscht. Menschen, die sich in ihrer Herkunft, ihrem Glauben oder ihren Überzeugungen unterschieden, wurden verfolgt, deportiert und ermordet.

Am 18. März 2007 wurde in Magdeburg der erste Stolperstein verlegt – zum Gedenken an den ehemaligen Bürgermeister Herbert Goldschmidt. Bis September 2017 war die Zahl der Stolpersteine in der Stadt auf 497 gestiegen. Im Jahr 2021 wurde die Marke von 600 verlegten Steinen überschritten. Anfang April 2025 kam schließlich der 800. Stolperstein hinzu, mittlerweile haben wir auch die 800 überschritten.

Allein in der Alten Neustadt liegen davon fast 100 Stolpersteine, davon statten wir nun ein paar von ihnen einen Besuch ab. (Aus der Beschreibung der Gestalterin des Adventure Lab).

Als ersten Stolperstein widmen wir uns der Lebensgeschichte von Martin heraus. Martin Schwantes wurde am 20. August 1904 in Drengfurt geboren. Nach unbeschwerten Jahren in Gommern bei Magdeburg, absolvierte er eine Lehrerausbildung, konnte aber zunächst keine Anstellung finden. Er reiste in die USA, arbeitete dort in verschiedenen Berufen und erlebte Armut und Elend, was seine politische Einstellung prägte.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er Lehrer in Magdeburg und engagierte sich politisch in der KPD. Mit der Machtergreifung der Nazis 1933 wurde er verhaftet, gefoltert und zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach seiner Haftzeit war er im Widerstand aktiv, wurde 1944 verhaftet und wie Hermann Danz, Hans Schellheimer und Fritz Rödel zum Tode verurteilt, er wurde 1945 im Zuchthaus Brandenburg-Görden ermordet.

In den Städten Magdeburg, Leipzig, Gommern sowie im Ortsteil Dannigkow bestehen noch heute die zu seinen Ehren benannten Straßen.

Kurt Berendsohn wurde 1889 in Hamburg geboren und stammte aus einer großen jüdischen Familie. Er war der jüngste von fünf Geschwistern, verlor aber seine Eltern früh, da seine Mutter noch im Jahr seiner Geburt starb und sein Vater ein Jahr später. Kurt diente im Ersten Weltkrieg in der Matrosenartillerie-Division. Nach dem Krieg arbeitete er als Bierbrauer und lebte in Magdeburg. Während der NS-Zeit versuchte er verzweifelt, seine Familie zu schützen, doch alle Bemühungen blieben erfolglos. Seine Frau Hertha wurde 1942 im KZ Ravensbrück ermordet, die Kinder wurden ins Warschauer Ghetto deportiert. Kurt selbst wurde ebenfalls nach Warschau deportiert und verschwand dort.

Hier wird an Kurt, seine Frau Hertha sowie die fünf Kinder Irmgard, Adolfine Erika, Helma, Ruth und Bernhard erinnert.

Max Kariel wurde am 8. Oktober 1877 in Zakrzewo/Westpreußen geboren und zog vor 1900 nach Magdeburg, vermutlich um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu finden. Er war Kaufmann für Haushaltstextilien und lebte in der Alten Neustadt. Kariel blieb ledig und pflegte freundschaftliche

Kontakte zu einer Familie, die ihm während der NS-Zeit Unterstützung bot. 1935 wurde er in einer Gewerbeliste jüdischer Firmen erwähnt, doch spätestens 1938 durfte er sein Geschäft nicht mehr führen und musste seine Wohnung aufgeben. Er führte später die Buchhaltung für eine befreundete Familie.

Am 20. März 1940 wurde er aufgefordert, sein Vermögen offenzulegen, das teilweise auf ein Reichssicherheitskonto übertragen wurde. Ab April 1940 lebte er in einem Judenhaus in Magdeburg. Am 14. April 1942 wurde er in das Ghetto Warschau deportiert und dort ermordet. Sein Schicksal ist nur teilweise bekannt; er hinterließ einen Abschiedsbrief an Freunde.

Max Platzer, geboren 1851 in Rzeszów/Kronland Galizien, starb 1933 in Magdeburg. Seine Familie, darunter seine Frau Netty und ihre sieben Kinder, lebte in verschiedenen Wohnungen in Magdeburg und war Teil der jüdischen Gemeinde. Sie alle feierten jüdische Feste und blieben größtenteils ledig. Sein Sohn Siegmund war Textilhändler bis 1938. Nach 1938 wurden die Familienmitglieder zunehmend verfolgt: Sophie starb 1941, und 1943 wurden Golda, Ernestine, Johanna, Fanny und ihre Familien nach Auschwitz deportiert und ermordet. Nur Netty Kreisel, die 1923 geboren wurde, überlebte, da sie 1938 nach Polen abgeschoben wurde und später nach Israel floh. Die Familie wurde Opfer des Holocaust, an die heute Stolpersteine erinnern.

Hier wird an fünf der sieben Geschwister erinnert: Golda, Ernestine, Sophie, Siegmund und Carla.

Hier, in der Johannes-Kirsch-Straße, wird an Louis Kürschner erinnert – er wurde 67 Jahre alt.

Louis Kürschner zog 1919 mit seiner Frau Margarete nach Magdeburg. Sie hatten einen Sohn, Siegfried, der 1922 geboren wurde.,Margarete Kürschner verstarb 1931 an einer Krebserkrankung.

Louis arbeitete im Familiengeschäft, das 1933 aufgegeben wurde. Während des Nationalsozialismus wurde er 1942 ins Ghetto Theresienstadt deportiert und starb dort 1943. Sein Bruder Adolf, der seinen Sohn Siegfried nach dem Tod von Margarete aufgenommen hat, wurde 1941 ins Ghetto Litzmannstadt deportiert und 1942 ermordet. Siegfried floh vor dem Holocaust, reiste nach Palästina und lebte dort bis zu seinem Tod 2012.

Während unseres Spaziergangs entdecken wir noch viele Erinnerungen an die grausigen Ereignisse der NS-Zeit. Das Traurige ist, dass der öffentliche Diskurs wieder diese Grausamkeit der damaligen Zeit annimmt. Manche Personen und Parteien hetzen wieder gegen Andersdenkende oder Personen, die ihnen politisch nicht passen oder anderer Hautfarbe sind.

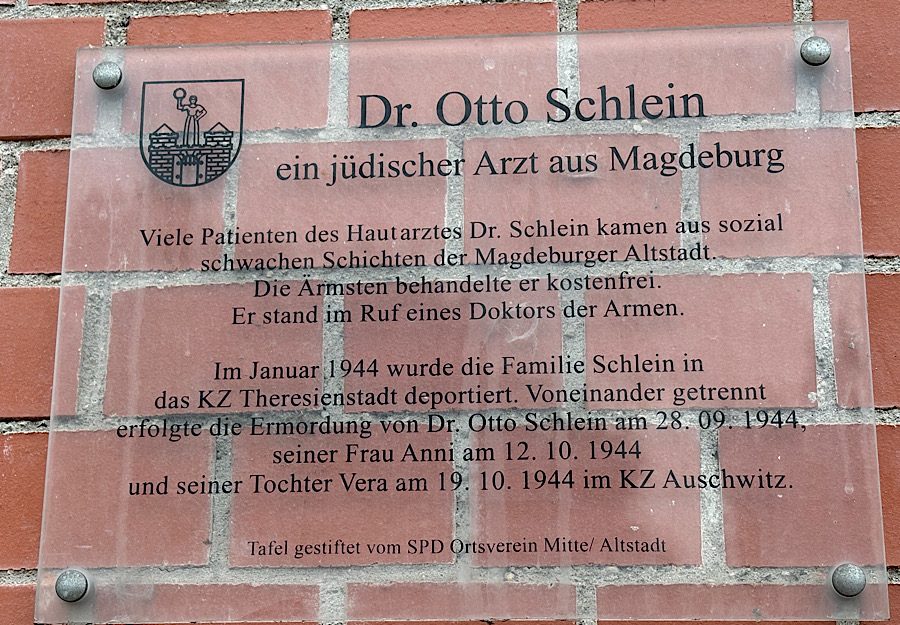

Auf Schloss Dornburg bei Zerbst wird er zusammen mit vielen anderen in “Schutzhaft” genommen, misshandelt, mit sinnlosen Quälereien gepeinigt und als “Volksverhetzer” gebrandmarkt. Dabei hat er, gebürtiger Oberschlesier, dessen Eltern über Beuthen und Dresden 1921 nach Magdeburg eingewandert waren, einen hervorragenden Ruf als Arzt. “Armenarzt” nennen ihn seine Patienten zwischen Elbe, Jakobstraße und Hauptbahnhof voller Verehrung, weil er nie aufs Geld sieht, weil arme Patienten auch immer wieder an seinem Mittagstisch Platz finden, weil er für sie auch sein letztes Hemd geben würde, weil man zu ihm jederzeit kommen kann und weil er jedem mit besonderer Höflichkeit und Bevorzugung entgegenkommt, ob er ein Arbeiter aus dem Knattergebirge oder eine Prostituierte vom Bahnhof ist, ein durch Demonstrationen zwischen Kommunisten und Nazis Verletzter oder Leute aus bürgerlichen Kreisen, Mitglieder seiner Synagogengemeinde oder Klassenkameraden seiner Tochter (Hausmädchen Anna Koch: “Wenn der Doktor einen Anzug ablegte, hatte er gleich einen, der ihn bekam…”). – Dr. Otto Schlein, hoch begabt, ein Sprachgenie, der mehr als 10 Sprachen gut spricht, hat in seiner Wahlheimatstadt Magdeburg auch kulturell viel zu bieten, er hält Vorträge über Literatur und Geschichte, auch Sprachunterricht gibt er neben seiner Tätigkeit als Arzt. Und er unterstützt soziale Aktivitäten.